(Viene de la primera parte.)

…V

El personaje no jugable que despertaba el ansia homicida de Jude Law era un camarero. Jennifer Jason Leigh interpretaba a Allegra Geller, la diseñadora del videojuego eXistenZ, y la frase que decía entonces —«No vas a poder detenerte, incluso quizá lo disfrutes»— sería elegida posteriormente por Mark Fisher para titular su análisis sobre la película de David Cronenberg, incluido en Los fantasmas de mi vida. Lo que le interesaba de eXistenZ era el subrayado de una de las grandes mentiras de la actual fase del capitalismo, como es la ilusión de «elección»: «El libre albedrío no es un hecho irreductible de la existencia humana, solo la secuencia previamente no programada necesaria para dar la puntada final a una narración que ya ha sido escrita». Dicha narración sería el diseño de eXistenZ y su capacidad para doblegar la voluntad del protagonista, pero en la película de Cronenberg el videojuego acabaría siendo únicamente una metáfora. O, mejor dicho, una cápsula, donde las conductas propias del mundo así entendido como real se manifestarían en todo su agreste esplendor para hallar afinidad con nuestras interacciones sociales y, más específicamente, con nuestros trabajos. Seas camarero, desarrollador o escritor, has de seguir una programación para ello.

«La película sugiere que no hay una elección real en los aspectos más importantes de nuestra vida y nuestros trabajos, que solo podemos optar por aceptar y disfrutar de nuestro devenir o rechazarlo infructuosamente», prosigue Fisher. «Este es un tipo de deflación anticipada de todas las declaraciones sobre «elección» e «interactividad» que el capitalismo comunicativo proclamaría en la década posterior al lanzamiento de la película». El capitalismo comunicativo, destilado en videojuegos y copiosas ofertas de productos en Internet. O incluso en la propia Matrix, a la que eXistenZ replicaba venenosamente. En el cuarto de siglo que ha transcurrido desde ambas películas, está más o menos claro que vivimos en eXistenZ y no en Matrix. Porque de Matrix se puede salir.

Aun así, parece obvio que la mayor influencia ha venido de parte de las hermanas Wachowski. No ya por su modo de entender la acción o la iconografía scifi, sino por haber instalado una suspicacia epistemológica capaz de propulsar guerras culturales. Morfeo (Laurence Fishburne) le daba a Neo (Keanu Reeves) la opción de quedarse en su realidad o desnudar el artificio de esta, tomando la pastilla azul o la pastilla roja. El movimiento red piller de genealogía incel estadounidense, eventualmente trumpista, asegura haber desnudado los engaños del feminismo dentro de una conspiración progresista de gran alcance, y es un movimiento donde también hallamos trazas de eXistenZ. Porque, ¿qué tienen frente a ellos los espabilados red pillers? Los dóciles y predecibles NPCs, que en el diccionario incel son pobres diablos (hombres) que aún viven en Matrix y asumen de cabo a rabo su programación.

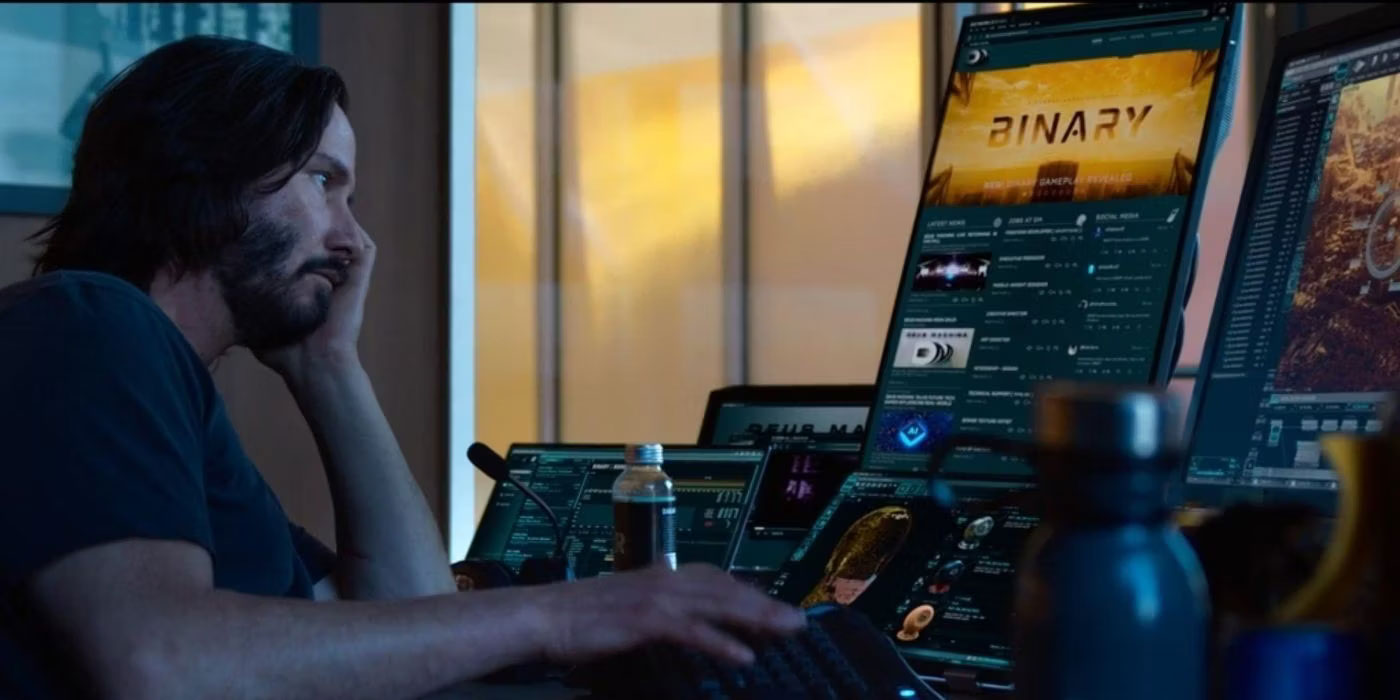

Por supuesto los NPCs no son feudo exclusivo de la manosfera. Como había ocurrido preventivamente en eXistenZ, se trata de un encaje accidental fruto de lo jugoso del término y del creciente arraigo de la cultura gamer, que hacia 2021 daría pie a toda una película. Free Guy concedía el protagonismo a un personaje no jugable (interpretado por Ryan Reynolds) en el marco de un multijugador de mundo abierto, llamado Free City. El arco de Guy pasaba por desafiar su condición de línea de código y adquirir agencia, en una narración con ecos a El show de Truman que por supuesto no reparaba en cómo el imaginario incel se había apropiado del término, y que por supuesto también caía en la ilusión de «elección» denunciada por Fisher. El viaje de Guy en pos del libre albedrío se desarrollaba en el marco de un universo como servicio, la mencionada Free City, y su forma de resolver la trama pasaba por forzar la programación lo suficiente como para… poder luchar con un sable láser de Star Wars. Y un escudo del Capitán América. La libertad perseguida era la libertad de consumir.

Acaso no haya lugar donde esté más claro que el consumo nos hará libres que Internet. Free City solo era un destilado de su filosofía, y ya en varias ocasiones el cine previo había unido a la Red y a los videojuegos en un mismo binomio. Sin ir más lejos, en TRON. Steven Lisberger imaginó la Red como la concreción del espacio digital de sus videojuegos, sin atinar a vislumbrar cómo este podría expandirse mientras el capital absorbía a los programadores rebeldes de dicha película para poder convertirla en algo así como el «Gran Escaparate Mundo». A la hora de plantear TRON: Legacy casi treinta años después, el equipo de Joseph Kosinski decidió preventivamente que la película omitiera la existencia de Internet, contentándose con la Red tal y como la había imaginado Lisberger. Fue, por supuesto, una derrota premeditada. Al optar por convertir el paisaje de TRON en un parque temático para nostálgicos TRON: Legacy asumía que el filme original ya no era más que una baratija cómoda, sin capacidad de dialogar con el presente. Parecería, a primera vista, que un díptico contemporáneo como el de Rompe Ralph fue algo más valiente.

Estas películas de dibujos animados de Disney sí se atrevieron a dar el salto de las máquinas arcade ochenteras de TRON al caótico paisaje de Internet, entre la primera película y su secuela. Pero el Internet de Ralph rompe Internet era más o menos igual que la Free City de Free Guy. Un rutilante abanico de productos y marcas —sables láser frente a reuniones de princesas Disney—, que servía para enmarcar una historia de emprendimiento, desarrollo personal y negociación entre ambiciones individuales. La retórica internetera marida con el coaching, los videojuegos lo hacen con la ilusión de elección entre crossovers, y todo forma parte de un mismo engrudo ideológico que nos devuelve una y otra vez a las mismas coordenadas: la exaltación de una subjetividad unitaria y parcial, fácil de acoplar a burbujas-targets de venta, que evidentemente ha infectado el cine del siglo XXI.

VI

A la hora de identificar una herencia de los videojuegos en el cine ha sido habitual recurrir a la estructura de las historias. Extraemos del videojuego una gramática esencialista de ensayo y error, y al proyectarla al cine nos encontramos con películas recientes como Al filo del mañana en 2014 —donde Tom Cruise ha de morir una y otra vez en aras de recabar la experiencia que permita la victoria contra los aliens— o títulos más antiguos como Corre, Lola, corre en 1998, donde la trama evoluciona de maneras alternativas partiendo de un mismo punto. También es tentador proponer títulos «elige tu propia aventura» por más que la raigambre de estos sea puramente literaria —Black Mirror la asoció con el diseño de un videojuego ficticio para reforzar el parentesco en su especial Bandersnatch de 2018— o hacer la asociación simplemente por valorar el énfasis en el combate dentro de caóticos pastiches iconográficos a la estela de Matrix. Caso de Scott Pilgrim contra el mundo de Edgar Wright, donde claro que hay reminiscencias arcade pero también cómic, anime, videoclip y bildungsroman. Son ejercicios de turismo propios del audiovisual transmedia y multipolar donde estamos insertos, y para sintetizar una ascendencia videolúdica como tal habría que acudir a terrenos más sutiles, toda vez que amplios. Lo que antes comentábamos de la exaltación de una determinada subjetividad podría servir, pues apoya una propuesta que Leo Braudy realizó en un año tan remoto como 1976 y que con la aparición posterior de la «imagen interactiva» ha acogido resonancias imprescindibles. En The World in a Frame: What We See in Films este crítico distinguía entre «películas abiertas» y «películas cerradas».

En las películas abiertas el público puede relacionar la acción y los personajes con las dimensiones reconocibles del mundo real. En las películas cerradas, por el contrario, el público contempla un espacio preestablecido o claramente fabricado. Esta división, que en un primer momento podría relacionarse con algo tan sencillo como la construcción de inmensos sets en oposición a rodar al aire libre, ganó complejidad desde el momento en que se estrenó una película como TRON. Al transportarnos a un mundo alternativo que ni siquiera había requerido la construcción de sets «sólidos», la relación del actor con el entorno cambió drásticamente, y las películas cerradas ganaron un grosor que David Sedman y Randy Clark, en su imprescindible ensayo New Screen Order, conectaron con las particularidades del videojuego. «Al igual que el pinball no tiene ninguna función fuera de la máquina, los videojuegos funcionan totalmente dentro de un marco y constan de personajes que a menudo no tienen existencia aparte del propio juego». Esta fue otra cosa revolucionaria que hizo TRON: los habitantes de la Red, aunque tuvieran como alter egos en el mundo real a programadores —y los intérpretes fueran los mismos—, disfrutaban de una existencia autónoma. Estaba TRON, y TRON podía mirar de tú a tú al humano que lo había creado, teniendo ambos el rostro de Bruce Boxleitner. La Red no necesitaba «avatares».

Una vez manejamos el concepto de «películas cerradas» resulta más fácil acercarse a qué ha implicado la popularización del videojuego para las nuevas formas cinematográficas. Incluso, si asumimos que La guerra de las galaxias era también una película cerrada, habría que plantearse si el blockbuster no ha hecho otra cosa que películas cerradas desde su inauguración, y comprender que ha sido gracias a esto que tanto la subjetividad neoliberal como la imagen interactiva lo han permeado de forma instintiva. Salvar al soldado Ryan fue aplaudida por su realismo al recrear la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo tenía una vocación espectacular lo bastante prístina como para alumbrar casi simultáneamente los videojuegos de Medal of Honor (en la imagen, Medal of Honor: Rising Sun, de 2003; NdE), también impulsados por Spielberg. La problemática relación entre Salvar al soldado Ryan y Medal of Honor —pronto Call of Duty— latía en el desdén de Peter Travers cuando tuvo que criticar Pearl Harbor de Michael Bay en 2001. La describió como «la fantasía bélica de un jugador» mientras acogía resonancia pública un plano específico: la cámara asumiendo el punto de vista de una bomba mientras caía desde un avión japonés a un barco estadounidense.

Este plano imposible solo podía permitirlo la imagen interactiva haciendo malabares con la memoria histórica, el nuevo paradigma digital y la violenta afloración de perspectivas. Quizá el último ángulo fuera el más determinante, pues implicaba que en las películas cerradas de última generación el plano subjetivo iba acogiendo connotaciones muy peliagudas. Ya ni siquiera era obligatorio que asumiera el punto de vista de un ser humano, pues lo que lo definía era su capacidad instrumental de destrucción.

VII

El plano subjetivo es un tipo de plano donde el encuadre se posiciona a la altura de los ojos del intérprete de forma que la audiencia perciba lo mismo que su personaje. Los videojuegos first person shooter (FPS) son naturalmente muy posteriores al uso espectacular del plano subjetivo en el cine, así que no hay nada realmente videolúdico en esta posición de cámara. Ya en 1947 se planteó la totalidad de una película desde el punto de vista del protagonista: el detective Philip Marlowe investigando el misterio de La dama del lago durante una hora y 45 minutos. El experimento pasó entonces sin pena ni gloria, pero a partir de los años 90 surgieron nuevas tentativas. Días extraños, en 1995, mostraba una tecnología que permitía experimentar los recuerdos y sensaciones de otras personas, y a la hora de mostrar sus efectos se prodigaba en planos secuencia lanzados desde la mirada de dichas personas. La película de Kathryn Bigelow venía a acusar la creciente preocupación por la angustia del individuo contemporáneo del mismo modo que haría el postrero found footage —el plano subjetivo expedido por una cámara diegética— junto a los planos-nuca de los Dardenne, que en 2003 confluirían dentro de una película tan categórica como Elephant de Gus van Sant.

Elephant recreaba la matanza del instituto Columbine de tres años antes de una forma muy peculiar. Van Sant quería extraer una cualidad depresiva de la cotidianidad escolar —una desde la que explorar la conducta de los asesinos— y para eso conectó premeditadamente la mirada europea con los videojuegos que habían pasado por las manos de los chavales y, quizá sí o quizá no, impulsaron sus ansias homicidas. Elephant se nutrió entonces de «la reiteración de largos planos secuencia que señalan tanto las vacuidades cotidianas de los pasillos del instituto como la afición (igualmente fría y continuada) de los asesinos por los videojuegos», escribe Mario-Paul Martínez. Construyó por tanto «una temporalidad densa, deudora de la cinestesia de Doom pero también de los [lentos] tiempos cinematográficos de Béla Tarr». Tan solo dos años después de Elephant el juego Doom saltaría al cine y su escena más celebrada fue un homenaje FPS, donde la cámara se ponía a la altura de los ojos de Karl Urban para eliminar enemigos en una toma continua y mimética con lo visto en el videojuego.

El plano subjetivo pugnaba por pasar a llamarse «plano FPS», y el mismo año de Elephant ya había habido de hecho quien lo quiso disponer así. Nos referimos a Uwe Boll, director alemán famoso por exprimir licencias de videojuegos sin sonrojo en pos de rodar entretenimientos de serie B notoriamente horrendos, cuya primera adaptación —y acaso su película más disfrutable— fue House of the Dead. A Boll se le ocurrió una idea increíblemente estúpida, pero también increíblemente sintomática, a la hora de perpetrar House of the Dead. Como no quería preocuparse por ser fiel al videojuego original de Sega, a la vez que era consciente de que había un fandom al que contentar, Boll procedió a incorporar a su montaje fragmentos esporádicos del videojuego en sí. Del House of the Dead primigenio, presente en planos FPS donde se seguía tiroteando zombis poligonales en paralelo a lo que hacían los protagonistas live action. Esas imágenes probaban, aunque fuera involuntariamente, que la línea divisoria entre cine y videojuegos se estaba emborronando a toda velocidad. Hasta un tipejo como Boll lo intuía.

Así que era cuestión de tiempo que tuviéramos algo como Hardcore Henry. La película de Ilya Naishuller, estrenada en 2015, estaba planteada de forma similar a La dama del lago, pero era imposible manejarla como referente. Porque el plano subjetivo ya era plenamente un plano FPS y el motivo, propuesto por Martínez, era «el subrayado fetichista del videojuego, diseñado para contentar al fan o al espectador connoiseur». Llegados a este punto lo mismo daba que las películas quisieran adaptar videojuegos célebres o que los autores dispensaran sus homenajes personales —caso de Park Chan-wook y la escena del pasillo de Oldboy, reminiscente al beat’em up—: la estética videolúdica se había infiltrado en el cine, y de una forma tan profunda que inevitablemente acabaría afectando al relato.

Volviendo al ensayo de Sedman y Clark, otra característica que estos apuntaban sobre las películas cerradas actuales —ya plenamente insertas en la imagen interactiva—, era lo endeble de su progresión dramática, estructurada según escenas de acción de consecuencias dudosas. «Las escenas son autocontenidas al punto de que podrían barajarse como cartas porque el orden no tiene importancia», escriben en New Screen Order. «Los protagonistas permanecen estáticos de forma independiente a la experiencia que hayan vivido previamente». Cuando en 2007 se estrenó una película como Shoot’em Up: En el punto de mira a nadie le pasó desapercibido su vínculo con los videojuegos. Estaba el hecho de que tomara su título de todo un género, pero también que las escenas de acción no tuvieran incidencia dramática alguna: el personaje de Clive Owen carecía de arco al margen de la habilidad creciente que le exigían los encuentros con los enemigos. Sin embargo ha sido algo menos recurrente acordarse de los videojuegos en torno al modelo de blockbuster propuesto por Marvel Studios poco después, donde en efecto las escenas de acción siguen siendo cartas intercambiables, que han de caer sobre la mesa pasado un tiempo concreto sin que estas afecten a las acciones ulteriores de los personajes.

Hay tal separación psicológica entre la acción y el actante, a la vez que tal dependencia del movimiento intrascendente, que Sedman y Clark llegan a considerar el flashback como la herramienta estrella para compensar que existan tan pocas opciones de conocer a los personajes: al fin y al cabo, lo que hace el flashback es trasladarte de un escenario a otro. Sin llegar, por otra parte, a disimular el hecho de que estas películas cerradas transcurran en un presente continuo, donde el futuro no existe y el pasado es una imagen congelada. Por supuesto, tal es el tiempo verbal del capitalismo.

y VIII

Existe otra consecuencia de esta difuminación entre pasado-futuro que afecta al matrimonio cine-videojuegos, y es la que apela al caudal referencial. En la modernidad el flujo de referencias funcionaba originalmente como una cadena, una imagen daba pie a otra. Deleuze y Guattari, en Capitalismo y esquizofrenia, propusieron entonces la figura del «rizoma», donde ya no había líneas de subordinación jerárquica ni un centro, sino que los elementos podían afectarse mutua y caóticamente entre sí. El caudal referencial cine-videojuegos tiene la forma de un rizoma, y es algo que se percibe desde la simple construcción de mundos.

Silent Hill es una de las adaptaciones de videojuegos mejor valoradas de la historia. Christophe Gans la dirigió en 2006 mostrando en efecto una comprensión ejemplar de lo que hacía tan especiales los juegos de Konami, a la vez que abocaba al público desconocedor de estos a una tesitura desconcertante: el escenario que recorría Radha Mitchell contenía el influjo de obras canónicas de terror, pero dicho influjo había «dado un rodeo». Estaba mediado por el pastiche y la imaginería digital, y esto ocurría porque Silent Hill no se había basado en otras películas de terror, sino en un videojuego de terror que había construido a su vez desde otras películas de terror. Había pasado algo similar con la película de Doom: puede que el terror espacial lo hubiera popularizado Alien, el octavo pasajero a finales de los 70, pero el survival horror de pasillos en naves había adquirido autonomía plena, y provocado una lluvia de discípulos mucho más contundente de lo que jamás pudiera lograr el cine —de Doom a Dead Space, de Dead Space a The Callisto Protocol— mientras desarticulaba de forma contundente la pregunta de si antes había estado el huevo o la gallina. También de si S.T.A.L.K.E.R. había tenido algo que ver originalmente con Chernóbil, o no.

Este paradigma es el que desde otras latitudes ha auspiciado algo como el cine de Zack Snyder, una maquinaria desbocada de citas y conexiones imprevisibles. Aparte del hecho delicioso de que Sucker Punch comparta nombre con un afamado estudio de videojuegos, nos encontramos con que la película susodicha posee un argumento similar a la Encerrada que otro director gamer, John Carpenter, estrenó en el mismo 2011. Y con que esta película navega además entre distintos niveles de realidad según los deseos de la protagonista por performar identidades diversas. De los deseos de jugar, en definitiva.

Y así está el tema. El rizoma es tan capaz de difuminar diálogos mediáticos como de, con las adecuadas circunstancias industriales, permitir que hoy en día todas las adaptaciones de videojuegos sean buenas. Siempre hablamos de películas cerradas, siempre hablamos de una imagen interactiva que todo lo puede, y en última instancia también hablamos de las propias tecnologías de creación, que incluso habrían llegado a forzar el rizoma para que sea el cine quien beba ahora directamente del videojuego. El actor Andy Serkis, tras contribuir al desarrollo de Heavenly Sword y Enslaved, admitía que «probablemente hubo un tiempo en que la gente de la industria del videojuego quería emular a las películas, pero ahora es más bien al revés: la tecnología está impulsada por los videojuegos». «Así pasa por ejemplo con la producción virtual o el previsualizado: muchas de las herramientas que hoy usamos en la industria del cine han salido de la industria del videojuego». Serkis sabía de lo que hablaba, y es que en 2001 Steven Spielberg ya había jugueteado con un mod de Unreal Tournament para planificar A. I. Inteligencia Artificial. Salto a Peter Jackson, Ang Lee y James Cameron experimentando con el High Frame Rate propio de los videojuegos para diseñar El hobbit, Billy Lynn y Avatar a lo largo de la segunda década del siglo XXI.

A partir de 2020 la crisis del coronavirus intensificó esta tendencia, como en tantos otros ámbitos. Industrial Light & Magic desarrolló junto a Jon Favreau «The Volume», una instalación de pantallas LED envolventes que iba a venir de perlas para seguir rodando The Mandalorian en tiempos pandémicos, cuando resultaba mucho más difícil y costoso desplazarse a escenarios reales. La tecnología acuñada para ello, llamada StageCraft, suponía un salto considerable con respecto a las pantallas verdes, y a la hora de encadenar estos «cromas móviles» ILM contaba entre sus recursos con el motor Unreal Engine. A Neill Blomkamp, dos años antes de estrenar en 2023 su adaptación de Gran Turismo con PlayStation Productions —la misma filial de Sony que hizo posible la serie de The Last of Us—, también le resultó útil un motor de videojuego a la hora de concebir Demonic.

Demonic implantó una tecnología propia, la «captura volumétrica», que Blomkamp describió como un sistema de vídeo tridimensional mediante el cual los intérpretes eran grabados por 260 cámaras y luego «convertidos en geometría». No era solo que enriqueciera de forma inversa el Motionscan de L.A. Noire —ese que había requerido 32 cámaras microscópicas para registrar cada mínimo cambio de la fisonomía de los intérpretes durante el motion capture—, sino que además había empleado el motor Unity para procesar la imagen. La tecnología del videojuego devenía vital para lo que fuera que Blomkamp quisiera hacer en Demonic, y que por otra parte era incapaz de explicar con la misma convicción que empleaba en describir la captura volumétrica.

¿Cuál era el resultado visible de esta? A nivel superficial, que la actriz Carly Pope pudiera caminar por un vasto paisaje desde un plató de Vancouver cuando las restricciones pandémicas desaconsejaban el rodaje en exteriores: un paisaje que por otra parte descartaba totalmente parecer realista. Blomkamp prefería el extrañamiento, y es que el argumento de Demonic impelía a que la protagonista entrara en el cerebro de su madre en coma, obedeciendo dicho paisaje a la recreación de esas supuestas interioridades. Como, por lo demás, Demonic era una película bastante mala, a Blomkamp no le quedó otra que hacer el ridículo con esa tecnología incomprensible, opacados en la conversación pública los lugares tan sugerentes a los que había conseguido llegar. La captura volumétrica aunó así la interpolación con un acabado que recordaba a la animación por rotoscopia, mientras los tiros de cámara elegidos por Blomkamp trazaban una perspectiva isométrica. La cual poseía un influjo claramente videolúdico, y recordaba por ejemplo a Los Sims.

El caso de Blomkamp seguramente no sea muy relevante, e incluso resulte un poco deslucido como prueba última de lo irreconocible que el videojuego ha dejado al cine actual. Pero igualmente encaja y aúna todos los rasgos citados hasta ahora, confluyendo en la expresión más áspera posible de la imagen interactiva y de la confusa percepción a la que ha abocado su liquidez. Las imágenes volumétricas de Demonic desfilan en un limbo entre la animación y el live action, entre lo material y lo virtual, entre lo real y lo hiperreal. Son imágenes temblorosas, traumatizadas por un terremoto en la experiencia sensible que ha destruido los cimientos desde los que históricamente entendíamos el audiovisual.

Durante el transcurso de los artículos que han integrado Secretos de un matrimonio se ha sopesado una y otra vez la inevitabilidad de analizar el videojuego teniendo en cuenta la influencia del cine, y desde luego esa inevitabilidad persiste. Pero no lo hace sola. Del mismo modo ya es imposible analizar el cine sin la influencia del videojuego, y si queremos estar al tanto de próximas mutaciones lo deseable, lo responsable, sería no descuidar esta relación. Porque hoy, más que de matrimonio, hablamos de simbionte.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Menudo viaje, Alberto… ¡Menudo viaje!