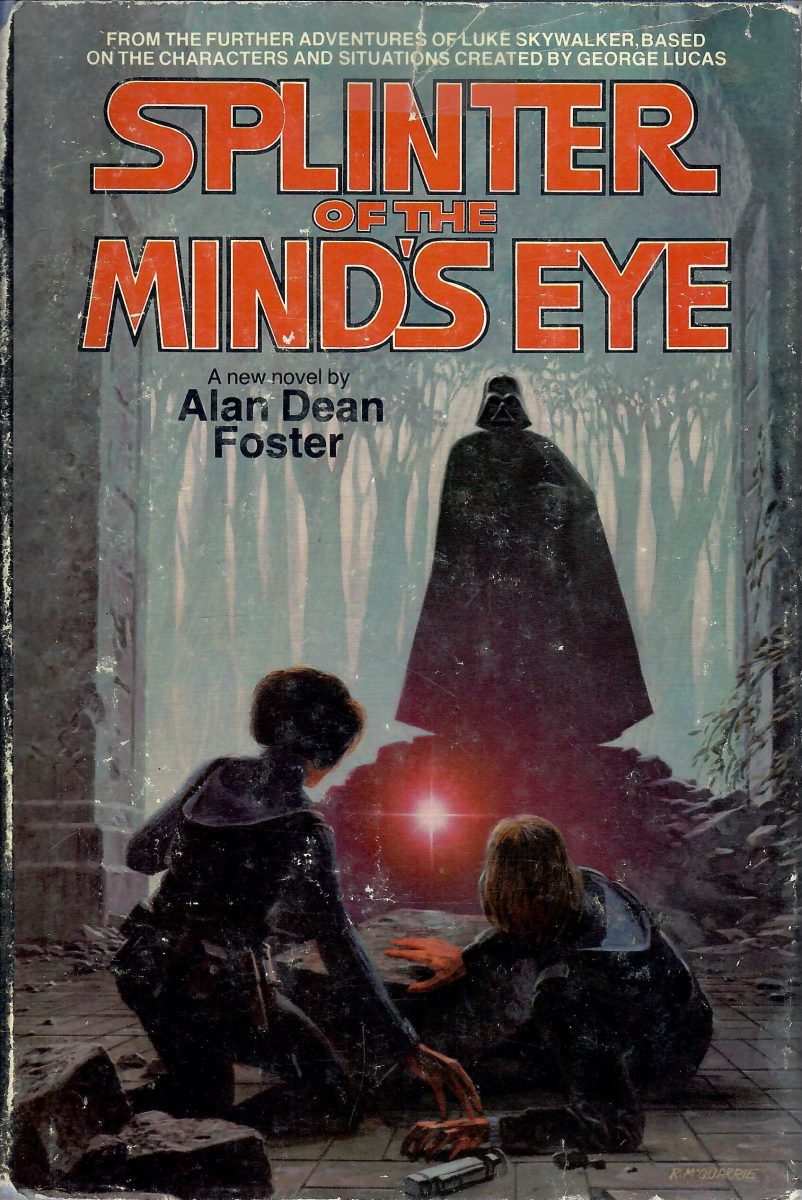

Es un lugar común destacar cómo la mejor idea que tuvo George Lucas con La guerra de las galaxias no fue artística sino empresarial: prefirió quedarse con las ganancias de merchandising en las que pudiera derivar el filme de 1977 antes que con lo recaudado en taquilla. Este supuesto pasa por alto el impulso survivalista que había en la elección de Lucas, así como un contexto donde las prácticas de merchandising ya estaban más que asentadas. Así se explica que contratara a Alan Dean Foster en plena producción no solo para escribir la novelización del Episodio IV de Star Wars, sino también la de una secuela que aún no existía.

El ojo de la mente era un plan de contingencia. Lucas tenía dudas de que La guerra de las galaxias tuviera éxito y ansioso por que la historia no quedara inconclusa pensó en este escritor, que pronto se especializaría en novelizar los taquillazos de la época. Foster diseñó la trama de una hipotética secuela según estrictas acotaciones de Lucas. Puesto que Harrison Ford no había firmado para hacer más películas, ni Han Solo ni Chewbacca podían aparecer. Puesto que Lucas no descartaba terminar rodando el film, este debía tener pocos escenarios y set pièces no muy elaboradas, que ampararan un presupuesto ajustado. La cuestión es que La guerra de las galaxias triunfó y Lucas se permitió desarrollar una secuela mucho más ambiciosa, con un giro de guion potencialmente icónico (el parentesco Skywalker) que a Foster ni se le había pasado por la cabeza. El ojo de la mente se publicó de todos modos, como puente entre La guerra de las galaxias y El imperio contraataca.

Y, con su publicación, empezó el Universo Expandido de Star Wars. La aventura finalmente irrelevante que Luke y Leia vivieron en El ojo de la mente halló su público, introduciendo un elemento tan fundamental para el futuro lore warsie como los cristales kyber que componen los sables láser. Las novelizaciones de Star Wars no han dejado de llegar desde entonces en paralelo a un abigarrado corpus de historias complementarias en forma de cómics, videojuegos y otras novelas, que han ampliado la galaxia de un modo tan incontrolable como para que la primera medida de Disney cuando compró Lucasfilm en 2012 fuera resetear el Universo Expandido. Empezar de cero, etiquetar todo lo contado al margen de las películas como Star Wars Legends. Históricamente el vértigo de narrar, de desbordar los cauces de la adaptación para proponer cosas nuevas desde una patente de corso fanfic, se ha visto saboteado por los potajes corporativos pugnando por transformar personajes en IPs. Por una trama que, finalmente, importa más que aquella que nos enamoró en el cine: la que cada día evoluciona en juntas de accionistas ante Excels y calendarios.

I

La novelización nunca se ha podido despegar de esta ambivalencia de negocio y creatividad, al extremo de no poder separar una de otra. Sus escritores son en muchos sentidos mercenarios, pero mercenarios con tantas dificultades para hacer su trabajo que en él, inevitablemente, van surgiendo chispazos de talento. Novelizaciones ha habido desde el cine mudo siendo durante los años 60 y 70 cuando, según se robustecía la primitiva maquinaria blockbuster de Hollywood, acogieron un mayor esplendor. Esta maquinaria dispuso entonces unas condiciones de posibilidad que apenas han variado —los novelizadores trabajan con unos plazos muy ajustados para que su obra llegue a las tiendas en paralelo al estreno, a veces sin que la película haya empezado a rodarse aún, y han de basarse en un guion que puede cambiar durante lo que queda de producción o dar pie a escenas eliminadas—, así como también unas ciertas satisfacciones: quien suele comprar y leer novelizaciones es porque ya ha disfrutado del filme en cines y quiere seguir disfrutándolo desde las pequeñas adiciones que los novelizadores han colocado ahí bien por iniciativa propia, bien porque partían de un borrador de guion que no prosperó. La novelización es, pues, puro merchandising. Alinea la necesidad de poseer una obra cultural con el deseo de alargar la experiencia de ella. Por eso, cuando llegó el VHS, la popularidad de las novelizaciones entró en declive.

El concepto de novelización tiene algo de esquizofrénico, de capitalismo volviéndose sobre sí mismo. De ahí que a lo largo de su trayectoria se hayan dado coyunturas enrevesadas como guionistas que novelizan su propio guion tras basarse en una novela ajena —La espía que me amó es tanto una película de James Bond como dos novelas, una escrita por su guionista Christopher Wood y otra, la original, por Ian Fleming—, o escritores consagrados que novelizan la adaptación fílmica de otra obra de su puño y letra —Arthur C. Clarke escribiendo la novela de 2001: Una odisea en el espacio luego de que Kubrick se basara en su relato El centinela—, siendo especialmente simpático el caso de Alan Dean Foster. Además de inaugurar sin pretenderlo un negocio tan provechoso como el Universo Expandido de Star Wars, en el 79 Disney le contrató para novelizar El abismo negro. Esta space opera ha sido considerada por Neil DeGrasse Tyson como «la película menos precisa científicamente de la historia», y era algo con lo que Foster estaba concienciado al recibir el encargo. De ahí que incorporara explicaciones detalladas del funcionamiento de aquel agujero negro que focalizaba la trama, documentándose y queriendo darle una mayor plausibilidad a lo que en la gran pantalla solo era un amasijo de fantaciencia religiosa. Con El abismo negro las novelizaciones demostraban ser capaces de algo más que adaptar, expandir o abrir nichos de mercado. Las novelizaciones podían además corregir.

Ahora hablemos de una vez de The Last of Us.

Desde el piloto, la serie de HBO ha mostrado una preocupación por indagar en el origen del cordyceps ausente en los videojuegos de Naughty Dog. John Hannah explicaba elocuentemente la amenaza de los hongos en un halo de fatalidad ecológica: el mismo que retomaba el prólogo del segundo episodio. Llegada la emisión de Infectados quedó claro que este detallismo en el origen del apocalipsis pasaba además por un cambio notorio en las particularidades de la amenaza. Este cambio eliminaba las esporas que, en el videojuego, marcaban fases donde Joel se colocaba una máscara. La justificación que dieron Neil Druckmann y Craig Mazin fue el rigor científico: «Si quisiéramos tratarlo de forma realista los personajes llevarían máscaras de gas todo el tiempo». La adaptación televisiva de The Last of Us, lineal y muy fidedigna, ha encarado todo el amplio abanico de objetivos que históricamente ha ido reclamando la novelización. Pero su diálogo ha sido sensiblemente distinto, al reemplazar película/novela por videojuego/serie, y al darse este reemplazo en un escenario industrial más sofisticado que el del Hollywood de los 60 y 80.

II

Hoy en día todas las adaptaciones de videojuegos son buenas porque la coordinación entre los diversos agentes del sistema de producción cultural mainstream así lo permite. Todas las empresas tienen la posibilidad de hacerlo todo. Controlan tanto la producción como la distribución como la exhibición: acciones que confluyen en una estrategia multipolar cuya cara más visible es la homogeneización de las formas y de los afectos y cuyo camino de ensayo y error, al menos adscrito al binomio videojuego/cine, es fácilmente rastreable. El lento establecimiento de las multinacionales nos trajo a principios de los 90 el fenómeno transmedia de Street Fighter II: una sensación de las recreativas cuyo argumento y personajes saltaron a lo largo de un mismo año, 1994, tanto a un largometraje animado japonés como a una película de acción real estadounidense con Jean-Claude Van Damme. Si bien Street Fighter II: La película cautivó a los jugadores, Street Fighter, la última batalla estaba marcada por las turbulencias de un plan empresarial todavía en pañales.

A Pokémon le fue mucho mejor. El anime llegó en 1997, apenas un año después de la comercialización de los primeros videojuegos de Nintendo, con un suave pero fuertemente reconocible seguimiento de su historia. Que el anime de Pokémon haya blindado la jugada transmedia hasta el punto de prosperar al ritmo de los videojuegos puede justificarse gracias a la presencia de una compañía gigantesca que lo gestiona todo —estrategia de la que se tomaría buena nota en el mercado global—, pero también desde una tradición cultural determinada, intrínseca al ámbito nipón. Los animes ya llevaban tiempo confundiéndose con los mangas originales, fluyendo a su compás, arrojando ruido sobre la dialéctica obra/adaptación. Pokémon, como anime, retuvo las coordenadas estéticas de este movimiento para establecer una retroalimentación orgánica con los videojuegos, hasta el punto de que en cuestión de meses se comercializara un objeto tan imposiblemente líquido como Pokémon Amarillo. La adaptación en forma de videojuego de un anime que adaptaba unos videojuegos manteniendo las mecánicas y el look de los videojuegos primarios.

Por pesadillesca que fuera la concepción de Pokémon Amarillo, la ejecución hizo gala de una armonía seductora ante la que las novelizaciones —siendo estrategias análogas— poco podían hacer. El motivo es que la barrera entre mercancía y merchandising se estaba derrumbando en tiempo real, acelerando este derrumbamiento la progresiva preferencia por la imagen interactiva en detrimento de la palabra escrita. El «modelo Pokémon» ha ostentado un liderazgo indisputable si bien en años sucesivos, mientras se aclimataba, no excluía las líneas de fuga. Dichas líneas de fuga han sido precisamente las garantes de aquella «maldición de videojuegos siendo adaptados al cine»: la sensación colectiva de que, ante las dificultades de suscribir un modelo nipón que solo parecía funcionar con un tipo de IP, Hollywood no paraba de «pifiarla» al querer aprovecharse trapaceramente del éxito de determinados videojuegos.

En 2016 asistimos a una aplicación del «modelo Pokémon» en EE.UU. que no terminó de funcionar, pero que sí dio indicios de un entrenamiento que estaba llegando a su fin: Insomniac publicó un remake muy libre del primer Ratchet & Clank que coincidió en cines con una adaptación de la historia atendiendo a la identidad del remake susodicho. No terminó de funcionar porque la película era ostensiblemente mediocre en contraste al juego, que estaba bastante bien, pero ya teníamos el «modelo Pokémon» plenamente operativo. Con sus fronteras desdibujadas, su estética común, sus nichos de mercado doblegados, y sus ganancias destinadas a un mismo saco. El sistema estaba a un paso de la fundación de un organismo como PlayStation Productions, así que esta se hizo efectiva solo tres años después de la experiencia Ratchet & Clank.

Vale, ahora hablemos de verdad de The Last of Us.

III

Su primera película ha sido el Uncharted de Tom Holland, pero la prueba de fuego de PlayStation Productions es The Last of Us. Para desarrollar The Last of Us PlayStation Productions se ha aliado con HBO, y de esta alianza se extraen elementos clave como uno de los showrunners —Craig Mazin, firmante de una ficción previa sobre catástrofes ecológicas muy aclamada, Chernobyl—y los protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegados de otra serie clave para la imagen pública de HBO —esa prestige TV que aúna reputación y apoyo popular— como es Juego de tronos. Los beneficios integrados a la marca HBO están en equilibrio con los que trae el aparato productivo de PlayStation: Neil Druckmann puede escribir la serie tras dirigir los juegos, repite Gustavo Santaolalla como músico, intérpretes del calibre de Troy Baker, Ashley Johnson o Merle Dandridge se cuelan en el reparto.

Es un equilibrio irresistible, una coordinación tan perfecta que pugna por desdibujar también aquella tríada de estrategias básicas que identificábamos en el primer texto de este estudio a la hora de poder llevar un videojuego al cine. Entonces manejábamos el «encaje», el «reconocimiento» y la «reflexividad». The Last of Us, al descartar contar algo nuevo en un escenario conocido como pudo hacer Arcane, emplea el encaje y el reconocimiento desde el mismo equilibrio con el que la marca HBO se ha fundido con PlayStation Productions.

Por «encaje» entendemos la adscripción de una ficción a unos modelos aceptados de producir y narrar. La amplia consideración que The Last of Us ha adquirido como «mejor adaptación de un videojuego de la historia» se debe específicamente a esto, y a una afinidad congénita en los materiales que debían mezclarse. HBO es sinónimo de televisión de calidad, que pueda rivalizar con el cine no tanto desde la factura técnica como desde una narración novelizada con mucho más tiempo para desarrollar personajes y argumentos. El cine no tiene ese tiempo pero, mira tú por dónde, el videojuego sí. Ciñéndonos a lo narrativo se da el caso que la serie dramática y el videojuego maduraron de forma paralela: entre finales de los 90 y los 2000 se dio aquella supuesta edad de oro de la televisión impulsada por HBO —Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra—, al igual que entre finales de los 90 y los 2000 las tres dimensiones del Triple A ampararon la irrupción de lo cinematográfico en el videojuego para impulsar sus historias dentro de un ámbito donde el metraje extenso, por logística y compensación del coste de compra, se daba por supuesto.

The Last of Us solo es la «mejor adaptación de un videojuego de la historia» por cuestiones, digamos, mecánicas. La producción televisiva y videolúdica llevaban siendo afines casi dos décadas pero no bastaba con eso para que el maridaje funcionara: el entramado corporativo debía evolucionar lo suficiente para alojarlo, y cuando se han dado las circunstancias apropiadas ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. The Last of Us es una serie bien escrita y bien actuada según el molde HBO, que con excepciones es el mismo molde que impera en la televisión seriada global y prioriza elementos novelísticos/dramatúrgicos antes que técnicos/visuales. La pobreza de sus formas es tan insoslayable como intercambiables son los directores que han puesto su firma a cada episodio —directores de postín extramuros de EE.UU. estilo Ali Abbasi o Jasmila Žbanić—, cuyo potencial publicitario conoce bien HBO como lo conoce cualquier plataforma de streaming con pretensiones y se ajusta perfectamente a ese «fetichismo de la mercancía» que distinguía Marx en El Capital.

Esta anemia visual no solo se extrae del «encaje», sino que también es producto del «reconocimiento». Es el que ha generado un seguimiento mimético tanto del argumento del videojuego original como de muchas de sus secuencias y diálogos, garantizando la afloración de vídeos que comparan un pasaje concreto de las consolas con el de la serie así como la posibilidad de que los espectadores jugadores experimenten una especie nueva de «valle inquietante». El desconcierto de asistir a dos ficciones que no son del todo distintas y no del todo iguales estaba controlado en el caso de las novelizaciones —por la holgada diferencia de prosa y audiovisual—, y en el del modelo Pokémon estándar —por el bagaje manganime y la abstracción que permite el medio animado—; pero los videojuegos de The Last of Us están marcados por una gramática inequívocamente peliculera. El resultado simplemente es demasiado parecido. El reconocimiento se troca hiper-reconocimiento, y la extrañeza se abre camino cuando todo se reduce a cinemáticas con uno u otro acabado.

IV

Existe en The Last of Us la angustia por llevar el reconocimiento a otro nivel y dicha angustia, al estar refrendada por el entramado industrial, blinda la retroalimentación cibernética de «reconocimiento» y «encaje». Es la pulsión de realismo, de asumir que el objetivo último del videojuego es que sus creaciones digitales sean indistinguibles de los humanos, y se localiza tanto en los razonamientos de Druckmann —quien parece creer que solo en HBO la historia de The Last of Us ha alcanzado su auténtico potencial— como en la cercanía de la serie con la publicación de The Last of Us Parte I: dos remakes fotorrealistas de un videojuego publicado en 2013 para PlayStation 3.

El reconocimiento y el encaje se han fundido dentro de The Last of Us como un engrudo neurótico cuya buena recepción crítica y comercial pugnará por convertirlo en el patrón oro de las adaptaciones de videojuegos. El impacto cultural de la serie de HBO es en ese sentido inexcusable. Ahora bien, ¿qué ocurre con la tercera noción que señalábamos? La «reflexividad» en las adaptaciones de videojuegos es la propiedad más valiosa que podemos atisbar porque es inmanente. Solo puede surgir de forma honesta si el artista ha pensado en el trasvase mediático, y también puede ser independiente de los cauces corporativos al tener la posibilidad de brotar de forma espontánea, incontrolable, emancipadora.

La faceta menos interesante de esa reflexividad en The Last of Us es la que nos aboca por un lado a guiños complacientes para jugadores y por otro a las inercias que, dentro de la necesidad de plegarse religiosamente a la materia prima, producen una extrañeza que nos comunica diferencias esenciales entre textos audiovisuales. En el primer ámbito tenemos chistes como aquél del segundo episodio donde Ellie anuncia no saber nadar y Joel, huraño, se niega a plegarse a aquel agotador puzzle del juego según el cual a cada fase acuática había que buscar una tabla donde se subiera la joven. En el segundo lo esperable: paréntesis donde los protagonistas se separan, se cuelan por rendijas y se suben a sitios, para a medida que se desarrolla la serie estos easter eggs sean cada vez más inquietantes. El body count de Joel —ya sea cuando toma un rifle francotirador en el quinto episodio, o cuando al final se sume en un frenesí homicida en el hospital de los Luciérnagas donde tiene la fortuna de toparse con cierta ametralladora— es tan abundante que colisiona estrepitosamente contra el aire de drama de personajes que quiere ser la serie de The Last of Us. Le invade la frivolidad del Triple A de acción: una frivolidad que Naugthy Dog sancionaba en el videojuego a la hora de forzar a replantearnos, llegado al final, qué habíamos sentido al controlar a Joel, pero que en la serie es ineficaz pues solo hemos podido limitarnos a mirar a Joel. A ser testigos.

Las operaciones que han dado forma a la serie de The Last of Us tienen más en común con la novelización que con el modelo Pokémon, pero como ha nacido incrustada en el segundo habrá que acuñar para ella la categoría «novelización Pokémon». La prueba definitiva de que la serie es una novelización audiovisual de los juegos de Naughty Dog la tenemos no en la actitud de Druckmann —absolutamente reminiscente a Lucas teniendo la necesidad imperiosa de «seguir narrando» con El ojo de la mente y a Foster «corrigiendo» El abismo negro con su adaptación—, sino en que también se beneficia de… los aspectos más beneficiosos de las novelización en tanto a reescritura.

Y ahora sí, de verdad de la buena, hablemos de The Last of Us.

Neil Druckmann y Craig Mazin han desarrollado la serie con la perspectiva de hacer justicia no a The Last of Us como juego individual, sino a un «todo» donde tienen hueco tanto el famoso DLC Left Behind como The Last of Us Parte II. El DLC ha sido adaptado con la lealtad habitual en el séptimo episodio de la serie, fortaleciendo el resquemor de algunos espectadores con respecto a su ubicación y al modo en que confirma que, de tan milimetrado que estaba el plan de adaptación, The Last of Us se parece mucho a una serie antológica, con tramas que van cerrándose dramática y encorsetadamente. En cuanto a la secuela de The Last of Us hemos tenido evidentemente la presentación de Jackson y Dina antes de tiempo, pero el influjo de la Parte II va más allá. El videojuego de 2020, siendo aún más crudo y visceral que el primero, no dejaba de matizar parte de su cinismo, afrontando la relación marcada por la tragedia de Joel y Ellie con la perspectiva de que podía haber una salida, vislumbrada por el entendimiento de la otredad y la necesidad del perdón.

The Last of Us quiere subrayar los temas del díptico casi a cada diálogo que añade o subtrama que inventa, dando la ingrata sensación de que Druckmann ya dijo todo lo que quería decir en el videojuego y que con el cambio de medio no puede hacer otra cosa que sobreexplicarlo para jugadores o espectadores poco espabilados. Quizá sea otro efecto colateral de la rigidez implícita al reconocimiento y el encaje, pero esto no le quita peso a los hallazgos que conlleva administrar el influjo de la Parte II y explorar sus horizontes posibles. Tanto el tercer episodio como el sexto nos muestran lugares inéditos de la saga The Last of Us, por mucho que Bill ya apareciera en el primer juego y Jackson en el segundo. Son lugares inéditos porque desafían ese género postapocalíptico que tanta obstinación tiene en defender que el fin del mundo conducirá a la humanidad a los extremos más miserables de su ser. En el fin del mundo una pareja puede ser feliz hasta su muerte libremente elegida, en el fin del mundo puede surgir una alternativa al capitalismo que pase por una comuna donde la sheriff, juguetonamente, defina a sus habitantes como «comunistas». En el fin del mundo el amor puede tener efectos monstruosos, pero hay contrapartidas. Otras formas de hacer las cosas. Los límites de la novelización Pokémon siguen ahí y los narradores han de jugar en los márgenes. Cuando aprovechan su precario espacio las interpretaciones magistrales de Pascal y Ramsey —esas que por ahora no puede proporcionar ningún motion capture— cobran peso, y The Last of Us demuestra que es capaz de albergar humanidad. Que pese a todo, teniendo todo un sistema robotizado y alienante en contra, se las ha apañado para encontrar fresas que cultivar.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Qué agradable resulta leerte siempre, Alberto.

Qué pedazo de artículo y qué bien escrito está, gran lectura.

Donde están los foros, Lebowski?

Lo mejor que he leído sobre la serie. ¡Choquejuergas al poder!