Entre las críticas desfavorables a Avatar: El sentido del agua, aquellas que buscan despojar de valor a sus imágenes, hay quien la ha querido comparar desdeñosamente con un videojuego. Lo de «parece un videojuego» se ha dicho de cada blockbuster de Hollywood cuyos efectos digitales se apartan de lo figurativo para buscar su propio lenguaje, como un juicio que no implica tanto un desprecio al videojuego como una distancia inquieta frente a la película, que busca cómo definirse según retóricas más o menos clasistas. El caso es que, por una vez, este tipo de desprecio ha encontrado en la secuela de Avatar una coartada sólida, pues al margen del omnipresente CGI hay otro elemento en lo nuevo de James Cameron que se emparenta con los videojuegos: la velocidad de fotogramas por segundo. En El sentido del agua, los fotogramas aceleran su frecuencia el doble de lo que se estila en cine, de 24 a 48 fps. Ocurre de forma selectiva, en las escenas de mayor movimiento, con la idea de otorgar fluidez a la imagen y eliminar el efecto borroso (motion blur) que asociamos a las películas convencionales en estos tramos. También sirve para eliminar la ligera oscuridad aparejada a las proyecciones 3D, a las que Avatar 2 vuelve a comprometerse.

El llamado HFR (high frame rate) es una técnica que en el cine ha sido tanteada paulatinamente por Peter Jackson y Ang Lee antes que Cameron. Lee, en concreto, llegó a usar 120 fps en Billy Lynn y Géminis, a la búsqueda de un hiperrealismo —ese que cabría asociar a un registro más exhaustivo de fotogramas, pueda registrarlo el ojo o no— que se topó con un sonoro rechazo pese a que múltiples espectadores ya hubieran podido quedar expuestos a esta velocidad… en los videojuegos. El HFR nunca ha sido un tema controvertido en los videojuegos. La velocidad ha ido incrementándose según cada procesador aumentaba su capacidad, y los 120 fps de Lee están presentes en la actual generación de consolas sin haber suscitado rechazo alguno por cómo puede desbaratar una imagen-videojuego particular. Mientras que hay toda una cultura cinematográfica que nos empuja a recibir con suspicacia experimentos como Avatar: El sentido del agua, la cultura del videojuego presupone el avance tecnológico. Si se puede progresar en algo, habrá que hacerlo. No hay purismos que valgan.

Cameron piensa igual. Cada película mastodóntica que ha realizado ha venido acompañada de una nueva tecnología acuñada por él, y en el caso de El sentido del agua, además del HFR tenemos una captura del movimiento capaz de registrarse bajo el agua, lo que ha implicado que los intérpretes tengan que dar clases de buceo pese a que en realidad no sean sus rostros los que aparecen en pantalla. Se podría decir, en cierto modo, que Cameron piensa en términos videolúdicos. Sea cual sea su interés en el medio.

I

¿Es James Cameron un gamer? Por lo que sabemos, lo que le une al videojuego es una simpatía tirando a anecdótica, aunque su talante megalómano haya divisado ocasionalmente en él un potencial a explorar. En 2009 trabajó personalmente con Ubisoft para publicar Avatar: The Game en paralelo a que el filme original iniciara el camino que lo convertiría en el más taquillero de todos los tiempos. El juego de Avatar, que te daba la opción de controlar a un marine humano o a un Na’vi, era un proyecto típicamente licenciado que se quedó como una nota al pie del fenómeno, siendo mucho más interesante el entusiasmo de Cameron cuando dos años después llegó a las tiendas la Nintendo 3DS. Avatar había vuelto a poner de moda el 3D en los cines, y entre películas que lo traían incorporado con apagado oportunismo —posible excepción de los Resident Evil de Paul W.S. Anderson—, había aparecido una consola portátil capaz de suministrar una experiencia proporcional sin precisar de gafas. Se trataba de la autoestereoscopia, y en 2011 a Cameron le fascinaba.

«Estos dispositivos impulsarán la inversión en pantallas autoestereoscópicas y se irán extendiendo a pantallas 3D de mayor tamaño para ver y jugar en casa», profetizó entonces, consciente del hándicap que suponían las gafas para la experiencia de ver películas, y de lo mucho que quedaba sin embargo para que pudieran respetarse un cierto «ritual» si llevábamos la autoestereoscopia al home cinema. «En casa estás distraído, haciendo otras cosas. Pones en pausa el juego o la película y vas a por una pizza o lo que sea. No es el mismo tipo de conciencia dedicada que se tiene en una sala de cine», añadía. El director de Titanic se mostraba convencido de que el 3D era el futuro del audiovisual y de que los videojuegos ofrecían un idóneo campo de pruebas al ser más flexible. Sin embargo, se equivocaba. En el cine el 3D quedó como la moda esporádica que ha sido siempre —ahora lo ha traído de vuelta El sentido del agua, con posibilidades de que la historia se repita—, y dentro de los videojuegos los hallazgos de Nintendo 3DS no tuvieron seguimiento.

En contrapartida, el medio decidió experimentar con la realidad virtual. Llegado 2016, con Oculus Rift o PlayStation VR, la filosofía subyacente al 3D de Avatar y la Nintendo DS —esa que buscaba ante todo la inmersión del espectador-jugador— encontró un vehículo más consistente. Cameron, ya metido en el búnker donde desarrollaría durante años Avatar: El sentido del agua, se divorció del videojuego después de que durante un breve periodo de tiempo sus ambiciones hubieran ido de la mano y el parentesco quedó difuminado más allá de lo que siempre les había unido, y que incluso en cierto modo había alumbrado Avatar. Porque, en fin, no hay más que reparar en el título de la saga a la que Cameron ha decidido dedicar el resto de su carrera. «Avatar». El término «avatar» proviene del sánscrito y remite a la encarnación terrestre de un dios. Fuera del marco hindú, fue por supuesto en los videojuegos donde se empleó por primera vez.

A finales de los 70 fue diseñado en la Universidad de Illinois un juego de rol por título Avatar. En el 85 Ultima IV: La búsqueda de Avatar quiso que el jugador se proyectara a la figura jugable dentro de un espacio donde las decisiones importaran, y las preocupaciones éticas para ser un buen líder aconsejaron recurrir al hinduismo. Así fue empleado el término «avatar» de forma cercana a como se conoce hoy, con una reaparición más famosa en la novela de Neal Stephenson Snow Crash. En 1992 Stephenson describió un profético Metaverso donde cada usuario tenía un «avatar» diseñado a su antojo en la simulación virtual. Según Stephenson, entonces desconocía que el término se había empleado antes de forma similar. Había, pues, una cualidad de inmanencia en la dichosa palabra, capaz de trascender el videojuego para conectar con cualquier expresión online, y también con el cine.

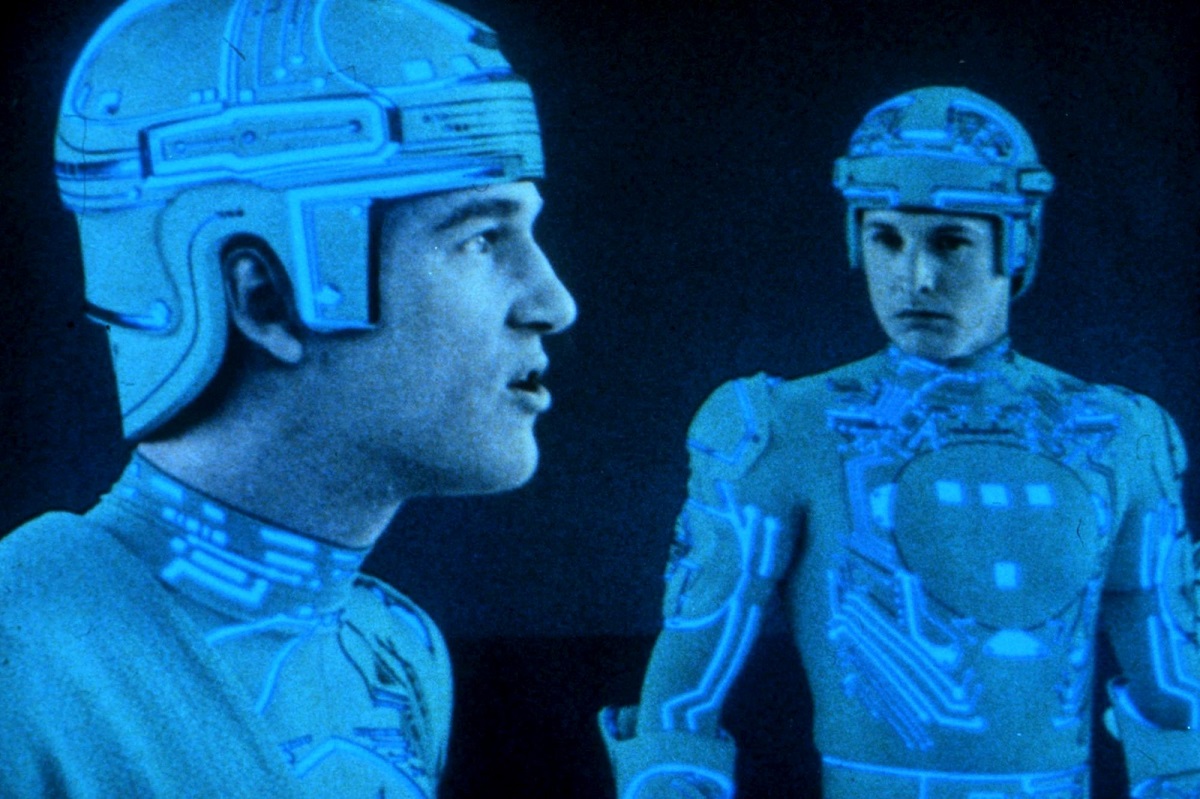

Antes de que proyectos como Second Life o GTA Online estrecharan el puente subjetivo entre el usuario y las vivencias que ofrecía el juego —vivencias capaces de desafiar el apego a la realidad consensuada al echar mano de fantasías atemperadas cuidadosamente con una apariencia de cotidianidad—, el cine mostró una prematura curiosidad por reflejar este trasvase. Lo hizo utilizando la mecánica isekai, que vertebraba en 1982 el argumento de TRON. El hacker Jeff Bridges era desplazado a las entrañas de un ordenador para luchar contra programas informáticos y sortear pruebas de habilidad afiliadas a la gramática arcade. Entonces la palabra «avatar» no se estilaba, básicamente porque no podía ajustarse a la propuesta. Jeff Bridges seguía siendo Jeff Bridges en el mundo de TRON: había viajado, pero no se había duplicado. La encarnación virtual era él mismo.

La primera película de Super Mario Bros., en el 86, manejaba un enfoque parecido al concebir al protagonista como alguien que simplemente era transportado al interior de su consola pero un poco antes, en 1984, Starfighter había introducido una variación significativa. El protagonista de esta película, interpretado por Lance Guest, era un experto consumado en un juego de recreativas reminiscente a Space Invaders. Evidentemente el chaval acabaría la película machacando marcianos «de verdad», pero no dentro de la máquina. Una civilización alienígena requería su ayuda tras quedar demostrado que nadie jugaba mejor que él, pues en realidad el videojuego era un mecanismo de reclutamiento. Guest podía convertirse en héroe intergaláctico gracias a ser buenísimo aporreando botones —como en El juego de Ender—, lo que nos llevaba a una lógica perversa: jugar servía para algo. El razonamiento que nos acabaría conduciendo a la turra de Ready Player One.

II

Avatar se estrenó el mismo año que Gamer, una película bastante detestable con Gerard Butler que describía una construcción del yo-disociado radicalmente distinta a la de Cameron. Gamer recurría con alegría obscena a todos los tópicos grasientos de la comunidad jugadora a través de un montaje histérico donde no cabía la confusión entre quien jugaba y la figura de la pantalla. Era, pues, un anti-Avatar. Mientras que Jake Sully (Sam Worthington) inyectaba su conciencia en un cuerpo que pudiera transitar un nuevo mundo, Gamer planteaba una división drástica: Logan Lerman no tenía nada que ver con Gerard Butler por mucho que le controlara como a cualquier personaje de shooter —Butler, de hecho, era un ser humano metido en un embrollo más emparentado con un reality show que con un videojuego—, de forma que el filme prefiriera defender el libre albedrío en lugar de reflexionar sobre cómo las proyecciones de la identidad pueden llegar a modificarla. Es una escuela que, acaso por el interés histórico del videojuego en explorar la interactividad, no ha tenido muchos adeptos desde entonces. Quizá habría que destacar el Free Guy de Ryan Reynolds, donde un NPC adquiría agencia entrando en contacto con jugadores y diseñadores, pero salvaguardando su identidad al margen de ellos.

En cambio, las posibilidades que ofrece el tránsito virtual y la aplicación de los principios videolúdicos han sido muy atendidas desde el estreno de Avatar. Apartándonos de las adaptaciones, el planteamiento de Starfighter insinuaba cómo una habilidad alternativa podía llegar a ser más útil que la experiencia militar estándar y ha sido recogido a menudo como una exaltación identitaria de lo gamer, una legitimación del carácter friki (supuestamente marginado) que por supuesto ha empujado la literatura de Ernest Cline pero también podría haberse infiltrado incluso en Al filo del mañana. Tom Cruise tiene que aprender a pensar como un jugador para superar sus objetivos, tiene que pasar por un ensayo/error marcado por muertes sucesivas que modularán la habilidad suficiente para derrotar al enemigo. La importancia asociada a la habilidad tiene, por otra parte, una connotación competitiva que se aplica a otros ámbitos. En Ready Player One y Pixels, comedia de Adam Sandler estrenada en 2015, no es solo que los jugadores sean hábiles, sino que además pertenecen a una subcultura específica que las circunstancias han erigido como superior. Así es como vemos a Sandler y sus amiguetes dando clases a unos marines ceñudos con cara de haberles hecho bullying en el instituto (eso quiere hacernos creer el filme), para dominar juegos típicos de los años 80. Es lo que, de pronto, necesita nuestro planeta para sobrevivir a una invasión extraterrestre.

En una escena de Pixels, Sandler se sorprende viendo a un niño jugar a (una versión visiblemente acelerada de) The Last of Us. Le llaman la atención los gráficos con respecto a los juegos que él controla, pero sobre todo la velocidad a la que se desarrolla, la violencia y la aparente facilidad. Frente a los cálculos, la memorización y la dedicación religiosa que requerían los juegos antiguos, el niño destaca que la mayoría de obras actuales se preocupan por otras cosas, como simplemente hacerte sentir que estás ahí. Junto a la holgada presencia militar, es lo que nos lleva de vuelta a Avatar y su concepción de lo virtual.

Jugar, o performar, o simplemente ser, en Avatar también sirve para algo. Pero no para destacar en un entorno competitivo, medrar en una jerarquía o simplemente enriquecerse. Al contrario, lo que ofrecen los avatares de James Cameron es la posibilidad de abandonar un mundo que no se ajusta a nuestros deseos. Dejando de lado lo jugoso que es vincular esta opción con lo que le ha sucedido al propio Cameron —tan cómodo en su franquicia que no quiere hacer ni una sola cosa más fuera de sus márgenes—, la situación inicial de Jake Sully está descrita de forma que entendamos por qué quiere alejarse de la realidad que los espectadores reconocemos como tal. Sully ha quedado paralítico durante el ejercicio de su trabajo como marine (un accidente que nunca llega a detallarse), con el consecuente malestar dentro de su propio cuerpo. Cuando le ofrecen infiltrarse entre los Na’vi no le seduce conocer el exuberante mundo de Pandora tanto como recuperar la movilidad: alejarse de su penoso presente y recuperar un estadio previo a su condición, que también es de hecho lo que caracteriza a Pandora. El mundo de los Na’vi es pretecnológico (más o menos, en breve ahondaremos ahí), ofrece una fase primigenia de la vida que seduce a Sully y a la que el avatar —recordemos, un cadáver de Na’vi donde el protagonista puede insertar su conciencia— le da opción de volver. Según se aclimate a este nuevo cuerpo y a este nuevo mundo, Sully ya no querrá otra cosa.

La discapacidad de su cuerpo humano no es lo único de lo que dispone el espectador para empatizar con Sully. Avatar, en su conjunto íntegro (narrativo, discursivo, visual), vende que es la única postura sensata. Los militares que han enviado a Sully quieren saquear Pandora, y su modo de vida contrasta con la pacífica existencia de los Na’vi. La evasión virtual, que Pandora expresa a través de su imponente puesta en escena 3D —la idea, en efecto, es que nos sintamos Sully y la frontera de la pantalla se tambalee—, conecta con el mito del buen salvaje. Si consideramos a los Na’vi como un ser previo del hombre, las palabras de Rousseau se ajustan perfectamente: «No hay nada tan dulce como el hombre en su estado primitivo, cuando la naturaleza lo ha colocado a igual distancia de la estupidez de los brutos y de las luces funestas del hombre civilizado». Los Na’vi son, en efecto, los buenos salvajes, el ser previo a la civilización al que hay que volver para recuperar la dignidad.

Mark Fisher odiaba Avatar. «No hay ningún cliché primitivista que no sea tocado en la descripción de Cameron del pueblo Na’vi y su mundo», escribió en 2010, dentro de su texto Avatar como síntoma ideológico. El crítico cultural destacó entonces, malévolamente, la contradicción troncal que había entre lo que Avatar quería expresar como película y lo que sus condiciones materiales implicaban. La película de Cameron renegaba de la hipertecnologización de las máquinas de guerra que llegaban a Pandora, al tiempo que sin la hipertecnologización jamás habrían sido posibles sus imágenes. Y ciñéndonos al argumento, la esquizofrenia persistía. «Sully, el marine que es en realidad un ecologista primitivo, constituye un paradigma de esa subjetividad del capitalismo tardío que rechaza su modernidad», prosigue Fisher. «Hay algo maravillosamente irónico en el hecho de que la identificación de Sully (y la nuestra) con los Na’vi dependa de la misma tecnología avanzada que el modo de vida de los Na’vi imposibilita».

III

A James Cameron le encanta El mago de Oz. Puede que sea consciente del enlace metatextual entre el musical de 1939 y su Avatar, practicando ambos una transición entre categorías de diégesis cinematográfica: en El mago de Oz entre el blanco/negro y el color, en Avatar entre un mundo material y otro enteramente digital. Sea como sea, Cameron no pudo resistirse a incluir una referencia directa a la aventura de Dorothy, mostrando al villano de Stephen Lang diciendo «ya no estamos en Kansas» según las naves colonizadoras se aproximaban a la órbita de Pandora. Hay algo muy irónico también aquí porque la pasión de Cameron por El mago de Oz acaso implicaría una comprensión esclerotizada del film, y en realidad de cualquier isekai que se precie. El viaje de Dorothy a otro mundo servía, en último término, para reubicar el mundo original. Dorothy regresaba a su casa, con su familia, y ya no era la misma: sus aventuras en un paraje fantasioso, concomitante a los sueños, le habían dado una experiencia, una sabiduría, que en adelante le serviría para habitar mejor el mundo presente.

En Avatar no sabemos nada de la Tierra. Los únicos ecos que nuestro planeta acoge en la película de Cameron (y ocurre lo mismo en El sentido del agua) son el imperialismo corporativo, la desazón de Sully y, si acaso, cierta predisposición a recrearse en estadios indómitos del ser. Mark Fisher aglutinó bajo la etiqueta de «realismo capitalista» todas y cada una de las expresiones culturales, sociales y políticas que en nuestro presente refrendaban el capitalismo como único sistema posible, sin hueco para las alternativas. Pandora no ofrece una alternativa a este sistema, sino una huida: un desentendimiento que toma cuerpo en instancias oscuramente mediadas por ese mismo capitalismo. Fisher, en su tesis doctoral, defendía la relevancia de las «teorías ficción»: ficciones que, en el seno mediatizado de nuestro presente, tenían la capacidad no solo de reflexionar sobre sus características, sino de explicarlas en tiempo real. Por eso Avatar aglutina videojuegos y realidad virtual sin que su apuesta por el esencialismo sea convincente en ningún apartado: sus imágenes son ensimismadas y el espectador las recibe no como el transporte a una naturaleza prodigiosa e indomesticable, sino como a un entorno calculadamente cibernético.

En Constructos flatline Fisher avisa de que «la tecnología es importante para la cibernética pero no su único foco, como cierto uso contemporáneo del prefijo ‘ciber’ parecería suponer». «Más bien es importante porque su análisis exige que la distinción entre seres humanos, animales y máquinas sea descodificada». La cibernética se ocupa, por tanto, de la retroalimentación y del flujo de información, que convencionalmente han sido asociados a instancias tecnológicas pero en Avatar encuentran una expresión elocuente: para domar a los animales y conectar con Eywa, la fuerza espiritual que imbuye su planeta, los Na’vi utilizan su cabello enroscado como inequívoco puerto USB y acentúan una indefinición biológica subrayada por sus píxeles, su valle inquietante y el habita de Pandora. Otro síntoma de lo precario, de la incapacidad emancipadora, de los postulados naturalistas de Cameron; los mismos que, en pos de esa hipotética pureza contaminada de posmodernidad, han tomado un tono aún más agreste en El sentido del agua. La primera Avatar al menos confiaba en lo colectivo para desafiar las limitaciones de nuestra realidad acosadora, con ese énfasis en la organización heterogénea de las tribus. La segunda ha estrechado los márgenes de forma que la única resistencia sea una concepción de la familia especialmente retrógrada.

¿Qué postura han tomado los videojuegos en el mapa conceptual manejado por el fenómeno Avatar? Pues se da la casualidad de que en 2009, año del taquillazo de Cameron y de Gamer, salió a la venta Borderlands con un planeta como escenario llamado, precisamente, Pandora. Su naturaleza era bastante distinta, con paisajes desérticos frente a la riqueza tropical del hogar de los Na’vi, y se debía a un pensamiento que también vertebra a su modo la propuesta de Cameron: la asimilación de la llegada a Pandora con la conquista del Oeste, que el director de Titanic hacía equivaler con Bailando con lobos mientras Borderlands se centraba en el carisma cínico de pioneros y cazafortunas. Tanto Avatar como la saga Borderlands (que en breve saltará al cine) ponen en común una Pandora como depósito del éxtasis aventurero. Esté de parte de los colonizadores o de los que se resisten a ser colonizados, Avatar y Borderlands coinciden en el desinterés por lo que ha quedado atrás.

Siete años después Far Cry: Primal comenzaba resaltando este distanciamiento, solo que aquí no era geográfico sino cronológico. Una cuenta atrás con respecto a los años actuales donde ha acostumbrado a situarse la saga de Ubisoft nos llevaba de vuelta al Mesolítico, al cuerpo de un hombre de las cavernas. El contexto de la franquicia provocaba que los jugadores nunca perdiéramos de vista un marco de referencia, frente al cual acometer todos nuestros esfuerzos dentro de una iconografía cuyo atractivo, sí, ya había explotado Avatar. La humanidad primitiva, brutal, lanzando articulaciones diversas de civilización, y con una inmersión tal en la naturaleza que no solo impelía al contacto estrecho con las bestias salvajes, sino también con los elementos. Los elementos, en Pandora, definen tribus enteras de Na’vi. En El sentido del agua hemos conocido a los Metkayina —de considerable parecido a los Zora presentados en Zelda: Ocarina of Time más de una década antes de Avatar—, y en Avatar 3 ya ha dicho Cameron que conoceremos a Na’vi vinculados al fuego. Es, no cabe duda, un imaginario seductor impuesto por un presente nostálgico sin capacidad de lanzar vistazos al futuro. O al menos vistazos optimistas, siendo aquí donde se ubican los títulos más fácilmente conectables al fenómeno Avatar. Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Las aventuras de Aloy tienen lugar en un futuro distópico que nos ha devuelto a la prehistoria, entablando una paradoja de suma eficacia que atisbó el mismo Cameron con las películas de Terminator: la distopía ha sido precipitada por el apocalipsis tecnológico, la máquina rebelándose contra lo humano y disgregándose tanto en virus nocivos como en (ocurrencia magnífica) robots semejantes a dinosaurios. La potencia de esta sinopsis no evita, sin embargo, que ambos Horizon sucumban a las inercias extenuantes de los mundos abiertos, con mapas atiborrados de iconos y misiones secundarias interminables. Aunque en este punto, quizá, sería conveniente invocar las palabras de Antonio Flores Ledesma, tomando la perspectiva de Gyorgy Lukács en Marx juega: «La conciencia, y con ella el sujeto, aparece donde el ser humano tiene que dejar de ser animal y planificar (…) En el videojuego, en las misiones secundarias, en la necesidad de recoger recursos para futuras necesidades, es donde nos constituimos quienes jugamos como sujetos dentro de su mundo».

En su ensayo Ledesma defiende varias posturas que refrendarían el potencial emancipatorio de los videojuegos: ese potencial pervertido por Avatar que en Horizon se teje con un talante sorprendentemente proactivo. Ocurre que Horizon no solo se ambienta en el planeta Tierra, sin necesidad de alejarse en la galaxia para divisar entornos que permitan la seducción iconográfica de lo salvaje. Además de eso, resulta que el objetivo de Aloy es reconstruir la Tierra, colaborando con todo tipo de personajes y tribus en su misión, aprendiendo sobre el pasado mientras se preocupa por no repetirlo y su mirada se ubica constantemente en un futuro cercano, intuido con el convencimiento de que las cosas pueden mejorar. No en la lejanía, no en otro mundo, sino en el nuestro. Sus esfuerzos, nuestros esfuerzos, acaso conducirían a aquel jugar para algo que celebró Ready Player One, pero ese «algo» resulta ser en videojuegos como Horizon, en todos los juegos, una meta muy distinta. Volviendo a Ledesma acogiendo la perspectiva de Herbert Marcuse: «el trabajo se basa en la necesidad de supervivencia mientras que el juego es todo lo contrario, es la fantasía, es la liberación de las ataduras en mundos posibles».

«Esta dimensión estética de la humanidad es la que abre la emancipación: allí donde no somos objetos del sistema, somos sujetos». Avatar nunca nos permitió ser otra cosa que objetos, pues Pandora no dejaba de ser una emanación de los callejones sin salida del sistema imperante. El videojuego, afortunadamente, es otra cosa. Puede serlo.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Primero el bosque Kokiri, luego la región de los Zora y más tarde la de los Goron. Si eso no es un videojuego que baje dios y lo vea.

@molekiller

Leo esto justo tras entrar al interior de Lord Jabu Jabu por millonésima vez en mi vida. Safe place (el juego, no el interior de Jabu que de hecho vaya pesadilla dantesca).

@molekiller

Salí del cine pensando lo mismo.

Se requiere un Anaitfilms con urgencia.

@yosefko

Muy de acuerdo. Es urgente separar cine y videojuegos.

@orlando_furioso

sinéfilos de anait se os invoca: intercambiemos nuestros letterboxdes. (yo: tensin)

@orlando_furioso

A ver, en este caso no considero que la comparación sea una basura, Avatar tiene una estrecha relación con los videojuegos desde muy distintos puntos de vista, como bien se ha mostrado en el artículo.

Lo de Vandal directamente no es defendible ni justificable.

@yosefko

Sin acritud personal porque no tiene que ver contigo, pero antes prefiero que me corten la picha.

@yosefko

Gracias, pero no, gracias.

Veo el futuro inmediato y es un nuevo crossover Reload/Choquejergas.