En noviembre de 2020 se dio un debate sorprendentemente hostil en Twitter por el último episodio de The Mandalorian. Esta serie de Star Wars, tan celebrada como para poner de acuerdo al fandom por primera vez en cuarenta años y mover a que Disney centrara todos sus esfuerzos galácticos en el streaming, era un objeto muy preciado por la comunidad tuitera a cuenta de la criatura conocida como Baby Yoda —entonces no sabíamos que se llamaba Grogu— y su capacidad para resultar adorable haciendo cualquier cosa. Pero ahí surgió la fricción. En este episodio su protector, Mando (Pedro Pascal), había recibido el encargo de llevar los huevos de una especie alienígena sin fecundar a su potencial padre, y el mayor peligro resultó no ser tanto las arañas gigantes con las que se enfrentaría en un planeta remoto como… el hambre voraz del pequeñín. Baby Yoda se estaba comiendo los huevos, aniquilando las posibilidades de descendencia de quienes habían contratado a Mando.

El debate entonces fluctuó entre quienes veían la ocurrencia como algo perturbador y quienes se habían divertido, achacándola a una de tantas travesuras de Baby Yoda. El discípulo de Mando ya acostumbraba a protagonizar gifs donde aparecía comiendo, sorbiendo sopa o haciendo cualquier otra monería. Y tenía la excusa de ser, al fin y al cabo, un bebé. Que no sabía lo que hacía y que por eso era tan gracioso, aseguraba una de las facciones en el debate. La otra, aparte de mirar con suspicacia el hecho de que Baby Yoda tenga cincuenta años —si no habla y tiene ese aspecto es porque su especie se desarrolla despacio, tan despacio como requiera el merchandising de Star Wars—, pasaba a cuestionar entonces el sentido del humor de los creadores, y a examinar los términos de su relación con el Chico. Este les había inspirado durante algo más de una temporada una gran ternura, una afinidad que pasaba por que les preocupara ansiosamente su bienestar —un episodio previo mostraba a un stormtrooper golpeándole, en una de las escenas más visceralmente violentas de la franquicia—, pero el incidente de los huevos animaba a que se replantearan quién era realmente Baby Yoda. Cuáles eran sus principios, sus pensamientos. Cómo funcionaba su vínculo con la audiencia y qué líneas en pos del humor podía llegar a traspasar.

Porque sí, era un bebé. Pero era un bebé de gran poder, tan capaz de extinguir una especie como de usar la Fuerza y salvar a la vez una marca devaluada como Star Wars. Era un poder perturbador, cuyas connotaciones quedaron atrás por preferir no darle vueltas y seguir disfrutando de Baby Yoda, no más que un bebé comilón sin capacidad de discernir el bien y el mal. Kirby, se supone, sí sabe hacerlo. Pero igualmente le gusta tragarse cosas, y a veces la imagen de esas cosas que se traga es inquietante. En el primer avance de Kirby y la tierra olvidada se tragaba un coche; no se limitaba a absorberlo, como solía hacer con los enemigos. Así que su cuerpo redondito tenía que ajustarse forzosamente a las dimensiones del vehículo, estirándose y deformándose con visible dolor. Más que cuqui, era body horror.

I

El Kirby-coche (el Carby) causó mucho revuelo en Twitter igualmente, pero en unos términos distintos al incidente de los huevos. La llamada Transformosis —con la que te podías tragar cualquier objeto gigantesco y modificar tus habilidades— era la gran novedad de Kirby y la tierra olvidada, y en estos términos la comunidad se acordaba tanto de lo visto con Cappy en Super Mario Odyssey —posible inspiración de HAL Laboratory— como del propio historial de Kirby, de forma que su respuesta fue una tormenta de memes con la bola rosa de Nintendo tragándose cosas. No hubo ningún debate, nadie se sintió inquieto por el modo en que Kirby podía estar sufriendo al intentar ajustar su anatomía a cada objeto voluminoso que se nos ocurriera. Porque, en fin, la fisicidad de Kirby nos es totalmente ajena, al igual que lo que pueda pensar de sí mismo en esta tesitura. Lo que ha marcado siempre a Kirby es lo moldeable, ser capaz de cobijar cualquier sentimiento o pulsión. Es lo que le emparenta con Baby Yoda. Un ser de rostro inexpresivo, pero con unos enormes ojos y una forma de andar que suplen esta inexpresividad para que proyectemos libremente nuestros sentimientos protectores hacia él. Así funciona, ni más ni menos, lo cuqui.

Lo cuqui, en tanto que asunto estético, fue examinado por Simon May en El poder de lo cuqui hacia 2019, describiéndolo como una «celebración de la indeterminación» que conectaba ruidosamente con el espíritu de nuestro tiempo. La afinidad colectiva por lo cuqui reciclaba el culto a lo infantil y se traducía en multitudes necesitadas de dirigir su cariño a criaturas que no tenían por qué devolverlo: no solo porque eran ficticias, sino porque su personalidad era cuidadosamente ambigua y escapaba de una verdadera empatía. «Lo cuqui es impermeable a la culpa y la responsabilidad», escribe May. «No porque las rechace, sino porque no guarda relación con ellas; no es consciente de los conceptos convencionales de bien y mal. El tremendo atractivo que ejerce en nuestro tiempo reside en que afianza un espacio que no parece moral ni inmoral». May dio con estas líneas antes de que apareciera Baby Yoda, anticipándolo a la perfección. Entonces sí existía Kirby, por otra parte: otro producto estrella en una coyuntura histórica llamada a celebrarlo.

Prosigue: «Lo cuqui sintoniza con una época que ha visto languidecer sus vínculos pretéritos con dicotomías sacrosantas como masculino y femenino, adulto y niño, e incluso bueno y malo: dicotomías que antaño estructuraban grandes ideales pero que hoy se consideran mucho menos sólidas». Una forma instintiva de abordar la indeterminación de Kirby sería recordar que el personaje no tiene género definido: el aparato mediático suele identificarle como masculino, pero dentro de Japón se prefiere declararlo «fumei». Desconocido, ambiguo. Pero los postulados de May pueden llevarnos a escenarios más jugosos, como es el hecho de que la creación y trayectoria de Kirby estén marcadas por una esforzada indeterminación: con que Kirby «pueda ser cualquier cosa» y que ese «cualquier cosa» sea «lo que funcione».

Lo cuqui tiene una cierta particularidad de trazo infantil: formas redondeadas en el seno de diseños sencillos y susceptibles de que cualquiera pueda intentar emular el dibujo (intensificando así la cercanía con el receptor). Cuesta pensar en un diseño más sencillo que el de Kirby: una bola con bracitos y pies, dos ojos y una boca. Y no es ninguna casualidad que sea así de sencillo. El aspecto de Kirby empezó siendo provisional: el equipo de Masahiro Sakurai necesitaba un personaje a través del cual ir puliendo el diseño de niveles, así que tiraron con esa bola mientras se les ocurría algo mejor. Desde Nintendo les animaron a mantenerlo como protagonista, y también les sugirieron su nombre. Al principio iba a llamarse Popopo, pero pasó a ser Kirby como homenaje a John Kirby, abogado estadounidense que había logrado que la demanda de Universal a Nintendo por plagio (en tanto a Donkey Kong y King Kong) no prosperara. La bola japonesa tenía un nombre yanqui, y un nombre además de «sonidos duros» según Shigeru Miyamoto. «La yuxtaposición de un nombre que suena agresivo con un personaje tan majo es muy divertida».

El aspecto de Kirby empezó siendo provisional: el equipo de Masahiro Sakurai necesitaba un personaje a través del cual ir puliendo el diseño de niveles, así que tiraron con esa bola mientras se les ocurría algo mejor.

La génesis de Kirby estuvo marcada por el pragmatismo, la cercanía —debían ser juegos fáciles y satisfactorios para cualquier espectro de público—, la contradicción y el trasvase internacional. También por una incertidumbre derivada de esto último: como Kirby’s Dream Land carecía de color en 1992, la maquinaria estadounidense intuyó que Kirby era de color blanco y así lo mostró en sus carátulas, mientras desde Nintendo el propio Miyamoto intuía que la criatura era amarilla. Sakurai, sin embargo, lo había imaginado de color rosa, y pudo resarcirse un año después con Kirby’s Adventure. Además del color, este juego incorporaba las llamadas «copy abilities», según las cuales Kirby podía absorber a algunos de sus enemigos y contar con habilidades nuevas. Fue un punto de inflexión para la naciente filosofía Kirby: el talante pragmático de su nacimiento había conducido a que el personaje fuera sumamente moldeable, al estilo de lo que podía haber sido Super Mario años antes con su background cambiante y los power up. Pero el caso de Kirby era mucho más severo: su diseño, tan vago y susceptible de evolucionar incluso dentro del mismo juego, hacía que la bola rosa pudiera ser un comodín para Nintendo, y así ocurrió que en 1993, coincidiendo con el fundacional Kirby’s Adventure, el amiguete ya se veía capaz de protagonizar un pinball donde era la bola (Kirby’s Pinball Land) al tiempo que hacía un cameo como enemigo en The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Kirby podía ser lo que tú quisieras. No se trataba de pervertir unas raíces en pos de un impulso franquiciable, porque esas raíces ya estaban pervertidas de por sí: ya animaban a que Kirby mutara y a que sus juegos, en directa consecuencia, contuvieran otros muchos juegos. En sus primeros años de vida, y a la sombra de una saga principal consagrada a las plataformas, Kirby jugó al minigolf (Kirby’s Dream Course), actualizó el Arkanoid de Atari (Kirby’s Block Ball) e hizo lo propio con Puyo Puyo en Kirby’s Avalanche. En cada uno de estos títulos Kirby era reducido a sus propiedades elementales: una bola que se movía y golpeaba, desde la asunción de que lo que entonces se había tragado (emulando su personalidad) era todo un juego. Se sucedieron las consolas, se sucedieron los subgéneros —las carreras de Kirby Air Ride o la peculiar propuesta de El pincel del poder, donde no había que controlar a Kirby sino guiar su camino—, y la condición de Kirby como cajón de sastre no hizo sino pronunciarse, hasta el punto de devenir algo parecido a una abstracción. Un recurso-para-todo de Nintendo, un Kirby de la inmanencia, que solo tenía pendiente un salto definitivo a las tres dimensiones tras algunas intentonas no demasiado afortunadas. Siendo un personaje tan esencialmente líquido era una incógnita cómo podía sentarle la solidez del 3D, y así ocurrió que Kirby y la tierra olvidada resultó ser un juego terrorífico.

II

La Transformosis bien puede ser la culminación de la filosofía Kirby. Tras absorber enemigos y retener sus habilidades mientras en el exterior va absorbiendo a su vez todos los juegos del mercado, parece un razonamiento lógico colocar a Kirby frente a un objeto inanimado y permitir que le inyecte vida a través de sus entrañas. Las copy abilities habían acostumbrado a ceñirse a mapas orgánicos: aunque quizá sea mucho suponer que Kirby es un personaje compuesto de células y tejidos como nosotros, la capacidad de absorber los poderes de sus enemigos ofrecía visos de una simbiosis aprehensible. Materia viva con materia viva, y el cambio físico correspondiente. Los términos de la relación cambian con la Transformosis, no obstante. Sigue habiendo una subordinación, de lo tragado con respecto a la subjetividad de Kirby, pero al tratarse de objetos inertes y de cariz tecnológico —vehículos, sí, pero también máquinas expendedoras de refrescos—, lo que sucede es que no es tanto que Kirby cambie como que obtenga una serie de mejoras artificiales. Por decirlo así, Kirby se convierte en un cyborg. Biología, o lo que sea la masa rosa del personaje, incorporando la tecnología a su ser. Un nuevo régimen de energías, tan disruptivo y sorprendente como para que toda la iconografía de Kirby y la tierra olvidada se pliegue a él.

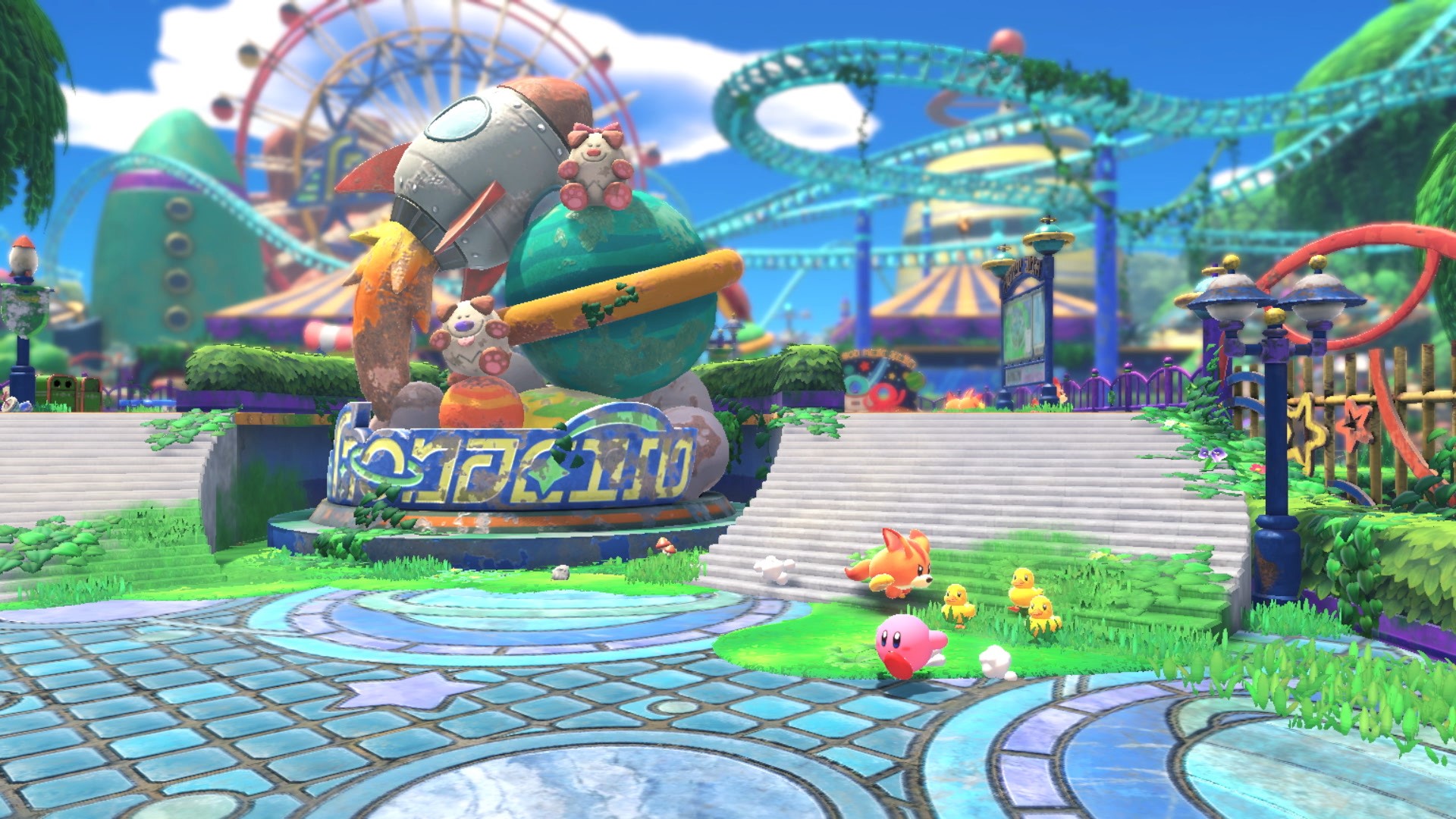

Porque los objetos a los que afecta la Transformosis son objetos humanos. Más específicamente, objetos de consumo humano: objetos construidos para facilitar flujos y operaciones económicas —Kirby también puede tragarse conos de tráfico—, que en esta Tierra Olvidada aparecen con la particularidad de que no hay humano que los pueda consumir. Porque hace tiempo que los humanos se han marchado de este mundo, y a lo largo de la escueta trama vamos intuyendo que no es tanto que hayan desaparecido por culpa de algún tipo de catástrofe distópica como que, simplemente, lo han «abandonado». Olvidado, vaya, lo dice el título. Así que esta Tierra Olvidada es también una Tierra Vaciada, donde Kirby puede disponer a placer de los remanentes tecnológicos y geográficos de esa población humana que ya no está. Inevitablemente la iconografía de la Tierra Olvidada conecta con ambientes postapocalípticos, y son ambientes postapocalípticos inevitablemente reconocibles por cualquier jugador. No solo por los escenarios y objetos, sino porque en sí misma se pliega a una estética globalizada del postapocalipsis, con toda su miseria deprimente y destrucción.

Quizá sea ahora un buen momento para hablar del Cool Japan.

La estética postapocalíptica de la Tierra Olvidada no tiene nada particularmente japonés porque, como todo lo que rodea a la bola rosa de Nintendo, suscribe de cabo a rabo el «mukukoseki». El mukukoseki nombra la eliminación deliberada de cualquier rasgo de identidad nacional en los productos comercializados fuera de Japón El escritor Koichi Iwabuchi lo considera un eje central del modo en que Japón ha constituido su poder blando —la capacidad de influir geopolíticamente no tanto desde medios coercitivos como culturales—, y vio un ejemplo perfecto en la invención del walkman de Sony en los 80: un objeto con nombre inglés (como Kirby) que podría haber sido fabricado en cualquier parte. Por supuesto el mukukoseki es rastreable en otras muchas expresiones culturales, y sin ir más lejos vertebra la estética manganime. Esta es una que asociamos automáticamente con Japón, pero eso no quiere decir que se deba a una identificación real con las particularidades del país: solo con una determinada imagen que este ha querido exportar. Jaime Romero Leo, en La estética mukukoseki en el contexto del neojaponismo, describe la estética manganime como un «estilo propio que no obedece tanto a una similitud con tal o cual etnia sino a ‘otra cosa’, un ‘híbrido’ cuyo valor supera la simple suma de los componentes». A este respecto conviene reparar en la influencia (declarada) que las creaciones de Walt Disney ejercieron en Osamu Tezuka como padre del manga, y en la cuidadosa ambigüedad de los personajes: ojos grandes, cabellos rubios, y bastantes veces un estado anímico mucho más ruidoso y extrovertido que el que se suele asociar al ciudadano nipón medio.

Como el mukukoseki nace de la indeterminación, y muchas veces ha propulsado el diseño de personajes tan dulces y equívocos como Kirby, Simon May declara a Japón la «nación cuqui». Teresa Romero sostiene asimismo que «el éxito de su cultura pop reside en este singular carácter híbrido, resultado de la combinación de tradición y modernidad, de elementos asiáticos y occidentales que levantan pasiones en ambas culturas», y no se puede pasar por alto el influjo de lo cuqui en toda esta campaña. O, llega por fin la palabra, lo «kawaii». Hello Kitty fue creada a mediados de los 70, y la rápida exportación de sus productos tenía que ver tanto con una posible necesidad de Japón por parecer un país familiar y amigable tras la Segunda Guerra Mundial —contienda que, precisamente, le había obligado a recurrir al poder blando si quería prosperar internacionalmente—, como con una asunción instintiva de qué funcionaría mejor dentro de esta campaña. El trauma bélico y nuclear había conducido a que Godzilla fuera desde mediados de los 50 la creación pop más famosa de Japón: apenas veinte años después Hello Kitty vino a desafiar su hegemonía, y no podía tener un talante más antagónico. Hello Kitty, en tanto a personaje, era británica, y carecía del ímpetu vengador de Godzilla: de hecho sus creadores habían decidido dibujarla sin expresión alguna en el rostro, con la idea de que cada receptor pudiera proyectar su propio estado de ánimo en la gatita. Era un adorable lienzo en blanco, predispuesto a comercializarse salvajemente y a ser lo que el mundo quisiera. Una creación puramente cuqui.

Antes de que el Cool Japan fuera bautizado como tal en 2013, como una iniciativa de reforma cultural extramuros, ya era una estrategia plenamente asentada en Japón. Cool Japan era lo mukukoseki y lo kawaii, la amabilidad y la hibridación, y además había vivido una exaltación de estos postulados durante los años 90. Tras sufrir una grave crisis económica Japón intensificó esta imagen internacional, con un mayor respaldo del gobierno y el nacimiento de los Pokémon o Hamtaro en paralelo al estatus magnificado de Super Mario o Kirby como supremos embajadores. Japón, como Kirby, se contentó con ser entonces justo lo que querían que fuese. Con mutar, con fundir coordenadas, y en definitiva dar con un producto sostenido en el vacío, capaz de absorber cualquier tradición cultural por exógena que fuese. Es lo que puede explicar la afluencia de iconografías europeas en la filmografía de Studio Ghibli pero también, en fin, la construcción de la Tierra Olvidada.

Siguiendo este razonamiento la Tierra Olvidada vendría a ser Japón: un lugar donde no existen las personas, pero sí los objetos de consumo.

III

Mark Fisher explora en Lo raro y lo espeluznante dos categorías de sentido que, a su juicio, determinan múltiples ficciones consagradas, sean de terror/ciencia ficción o no. Cuando debe hablar de «lo raro» echa mano tanto de David Lynch como de Lovecraft, e intenta definirlo como algo que «conlleva la sensación de algo erróneo». «Una entidad rara o un objeto tan extraño que nos hace sentir que no debería existir o que, al menos, no debería existir aquí. Pues si tal entidad u objeto está aquí, las categorías que hasta ahora nos han servido para dar sentido al mundo dejan de ser válidas». Los objetos de la Tierra Olvidada sobre los que Kirby efectúa la Transformosis no deberían estar ahí. Fueron objetos creados por humanos y para humanos, y como no hay humanos por ningún lado cabe replantearse si esos objetos mantienen su estatus originario —¿un cono de tráfico sigue siendo un cono de tráfico si no tiene tráfico que regular?—, y cómo interfiere en su entendimiento que puedan servir para otra cosa una vez Kirby se los traga, y manipula de forma grotesca su aspecto para adecuarse ligeramente a ellos. Lo raro de la Tierra Olvidada nos anima, pues, a reexaminar nuestros pensamientos con respecto a ideas que dábamos por sentadas.

Los escenarios más memorables de la Tierra Olvidada son parques de atracciones y centros comerciales. Nuevamente lugares de consumo, que sin nadie que los consuma pasan a ser espacios fantasmagóricos, marcados por un entendimiento cultural que HAL Laboratory puede suscribir, o simplemente participar inconscientemente de un zeitgeist. Igual da. Los esfuerzos invertidos en una estética globalizante asumen desde la inercia y la alienación a EE.UU. como metrópoli, de ahí que los centros comerciales de la Tierra Olvidada deban ser examinados según la perspectiva estadounidense, y el modo que en este país han ido dando cuenta de las mutaciones del capitalismo tardío. En 1985, dentro de Ruido de fondo, Don DeLillo defendió los supermercados —con sus esperas lánguidas y la tibia satisfacción de siempre saber adonde ir— como lugares con capacidad de calmar la angustia contemporánea. Justo diez años después Kevin Smith con Mallrats erigió su sofisticación masiva (el centro comercial) como un lugar de disfrute colectivo, donde compartir experiencias y afectos. Experiencias y afectos posibilitados por el capital, claro, pero marcados por una energía indómita que no podía controlarse del todo, como quien se viste de rosa con sus amistades para ir a ver Barbie. Lo que ocurre hoy día en EE.UU. es que los centros comerciales están desapareciendo. Se está generando una nostalgia, puramente estadounidense, de los centros comerciales. Una obra tan preocupada por lo fantasmal como Night in the Woods fijaba el centro comercial Fort Lucenne, lleno de tiendas cerradas, como una localización clave. Como es clave, en los mismos términos, el centro comercial de la Tierra Olvidada.

¿Un cono de tráfico sigue siendo un cono de tráfico si no tiene tráfico que regular?

El postapocalipsis de Kirby y la tierra olvidada (o, mejor dicho, el postabandono) es uno globalizado que por circunstancias históricas se entiende según los traumas de un país concreto, pero también puede operar desde tradiciones más amplias. Lo que ha sucedido tras el abandono es que los animales salvajes han pasado a habitar estos rincones (la Jauría con la que ha de enfrentarse Kirby). La naturaleza se habría impuesto a los excesos del capital, lo que vendría a ser un recurso habitual del discurso crítico de las distopías que Francisco Martorell Campos abordaba con dureza en Contra la distopía. «La naturaleza es el opio de la distopía convencional, cumpliendo un papel decisivo en su despolitización. La mitología naturalista supedita la solución de los problemas civilizatorios a que los seres humanos se postren ante un agente externo que los declare culpables», escribe. Kirby y la tierra olvidada no quiere ser tanto una distopía como convertir alegremente el lecho distópico en campo de juego: por eso los animales no reflejan una crítica a la agencia humana —de hecho pueden fundirse con lo urbano, como esas tortugas gigantes cuyo caparazón es un edificio—, pero sí que de algún modo pasan a ser sus herederos sumiendo la Tierra Olvidada en la explotación.

Aquí es cuando la cosa se pone complicada. La Jauría, capitaneada por Leongar, ha secuestrado a los Waddle Dees para convertirlos en esclavos. La trama de Kirby y la tierra olvidada pasa por que Kirby, acompañado de Elfilin —una criatura parecida a una ardilla voladora cuya conexión con la Jauría es más bien vaga—, libere a los Waddle Dees y se enfrente a Leongar. Topándose por el camino con un antiguo conocido, el rey Dedede, manipulado por Leongar. Qué pretende Leongar no está claro hasta el final. Lo sabemos cuando, por primera vez en el juego, escuchamos una voz humana.

y IV

La voz humana está pregrabada y nos introduce en un laboratorio donde Leongar ansía despertar a un experimento de ingeniería genética, ID-F86. Para ello necesita combinarlo con su otra mitad, que resulta ser Elfilin. Lo que sucede en los compases finales de Kirby y la tierra olvidada es que Kirby, básicamente, se enfrenta a un álter ego siniestro. Tras derrotar a Leongar, ID-F86 quiere enfrentarse él mismo a Kirby y absorbe tanto el cuerpo de Leongar como al resto de animales de la Jauría. Más o menos como Kirby ha hecho durante treinta años con sus enemigos, pero ID-F86 no ha sabido digerirlo como él (¿elle?), así que los cuerpos que ha absorbido han aumentado enormemente su envergadura y son visibles a través de sus entrañas. Es, en fin, un engendro espantoso, una criatura indescriptible («rara») de Lovecraft, que pasa por ser el anverso de Kirby: un reflejo de lo que podría haber sido Kirby de no mediar las circunstancias que mediaron. Si no hubiera habido una asimilación cultural, un diseño tan hábil a la vez que conectado a su contemporaneidad, o un Cool Japan que domesticara las tensiones internacionales, Kirby podría haber sido este monstruo. Por suerte no lo es, y puede contentarse con mirar al abismo para que el abismo le devuelva la mirada.

La aparición de este ID-F86 lovecraftiano, ahora llamado Fecto Forgo, es la explicitación de todo lo perturbador que siempre ha tenido la figura de Kirby. Según aparece Fecto Forgo, de hecho, brama «Todo debe ser consumido». Después de su derrota la trama del juego discurre por lugares que, aunque sorprendentes, no dejan de alimentar una lógica asequible que pase por la restauración de una nueva normalidad. Fecto Elfilis es la forma final de ID-F86, de un diseño más ergonómico y espigado, y Kirby puede derrotarlo sirviéndose de una maximización superflua de todo lo que ha venido siendo la Transformosis: lo que tiene que hacer ahora es tragarse un camión y estamparse contra su enemigo. Uno que, cosa interesante, gracias a abrir una grieta espaciotemporal se ve en la posibilidad de arrasar el planeta natal de Kirby. Ese planeta, recordemos, se llama Pop.

Las connotaciones de este último detalle son facilonas, como en cierto modo también lo es la genealogía del postgame: Kirby y la tierra olvidada tiene una fase más una vez deja atrás los créditos que pasa por restaurar el alma de Leongar. Kirby y Elfilin vuelven a corretear por escenarios abandonados —reaparecen los centros comerciales y los parques de atracciones— que ahora son sujetos de una oscuridad cosmética: se ha variado la escala de color, se ha intensificado una atmósfera consuetudinariamente fantasmal, y poco más. Es un camino confortable, marcado por un déja vu controlado, sin asomo de rareza. Pero Kirby sigue siendo Kirby, y a sus espaldas deja el recuerdo lacerante de una aventura que le enfrentó a un caudal inabarcable de inquietudes y confusiones. Inquietudes y confusiones siempre localizadas de un modo u otro en su seno, pero nunca tan intensas como ahora. ¿Qué pretendía la Jauría sirviendo al álter ego oscuro de Kirby? ¿Qué significa que ID-F86 fallara allá donde Kirby había triunfado durante décadas? ¿Qué implicaciones tiene que los humanos no hayamos pintado nada en esto, y que no tenga ninguna importancia nuestro paradero?

Una posible conclusión es que el capital carece de rostro humano: solo son fuerzas, energías e imágenes que modifican el mundo físico y su percepción. Se ha escrito y pensado muchísimo sobre el modo en que lo ha ido logrando durante su historia, y es posible que todavía no lo hayamos entendido del todo. Pero Kirby sí. Kirby lo entiende. El problema es que, antes que preguntarle por el asunto, preferimos darle un achuchón.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Gran viaje este artículo, un buen punto de partida para explorar lo cuqui de una forma teórica y práctica, desde su origen y con sus «tentáculos» desarrollados…